Un service de pneumologie est spécialisé dans le diagnostic, le traitement et la prévention des maladies pulmonaires. Les prises en charge concernent des maladies chroniques telles que la BPCO jusqu’à des affections aiguës comme les pneumonies, ainsi que des pathologies pulmonaires plus rares.

Les maladies respiratoires représentent des défis majeurs de santé publique en raison de leur fréquence et de leur impact sur la vie quotidienne des patients. La BPCO, par exemple, a été responsable de plus de 3 millions de décès dans le monde en 20191, tandis que l’asthme affecte environ 4 millions de personnes en France.2

L’infirmier(e) en pneumologie joue un rôle central dans la gestion des maladies pulmonaires. Il/elle assure des soins techniques spécialisés, surveille les paramètres vitaux, administre des médicaments et participe aux procédures diagnostiques et thérapeutiques. L’éducation thérapeutique fait également partie de ses responsabilités.

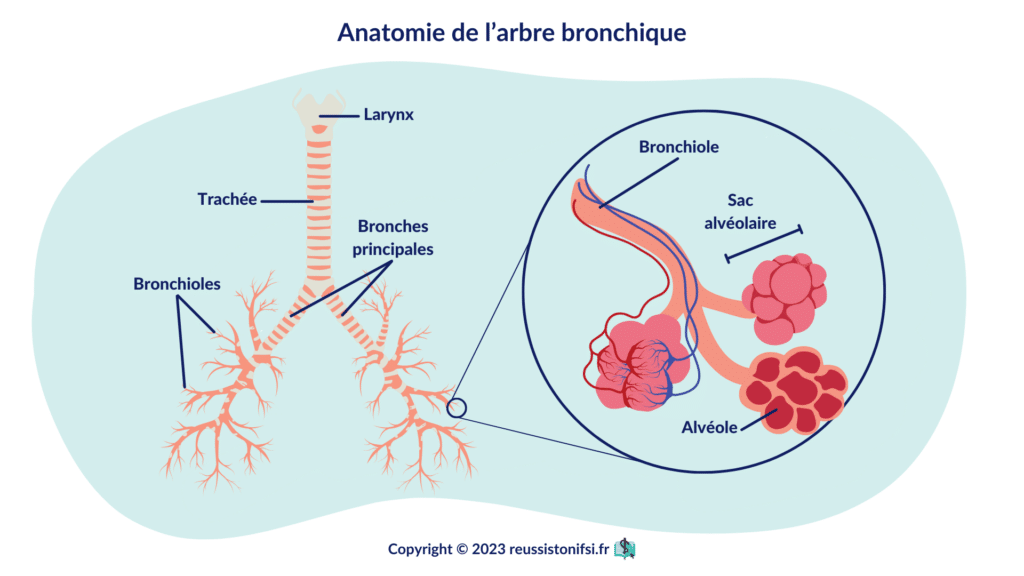

Le stage infirmier en pneumologie vous permettra d’approfondir vos connaissances en anatomie du système pulmonaire, tout en vous familiarisant avec les diverses pathologies pulmonaires et leurs traitements associés.

Dans cet article, nous aborderons tout ce que vous devez savoir avant de débuter un stage en pneumologie, des pathologies rencontrées aux compétences à valider.

Typologie du stage en pneumologie

Le stage en pneumologie s’inscrit dans la typologie des soins de courte durée (SCD) avec une durée moyenne de séjour en pneumologie de 5 à 15 jours.3.4.5 Lors d’un stage en pneumologie, vous devrez vous adapter à un planning varié. Vous pourrez être amené(e) à travailler sur des plages horaires de 7 h 30 ou de 12 heures, avec une organisation en horaires de jour et de nuit, en semaine ainsi que les week-ends et jours fériés.3.4.6.7

Les admissions dans le service de pneumologie peuvent survenir de plusieurs manières : 3.4

- Après un passage aux urgences.

- À la suite d’hospitalisations programmées.

- Directement à la suite d’une consultation.

- Ou par transferts d’autres services hospitaliers, de l’unité de soins intensifs respiratoires (USIP) par exemple.

Le service de pneumologie traite des patients de tous âges, mais l’âge moyen est généralement de 61 ans.4

Il n’existe aucune réglementation légale fixant un nombre minimal ou maximal de patients par infirmier(e) en pneumologie.8 La moyenne est d’environ dix patients par infirmier ou infirmière diplômé(e) d’État (IDE).6

À la sortie, les patients de pneumologie peuvent-être orientés vers un service de soins médicaux et de réadaptation respiratoires (SMR). D’autres options incluent le transfert interhospitalier, le retour à l’hôpital d’origine, ou, selon leur état de santé, le retour direct à domicile.4.5 Les modalités de sortie des patients sont planifiées en fonction de leur rétablissement et de la coordination avec les services de suivi ou de réadaptation. Cette planification garantit une transition sécurisée pour le patient.

Lexique en service de pneumologie

Chaque service médical a son propre lexique, composé d’une variété d’acronymes et de termes techniques spécifiques à la spécialité.

Par exemple, en service de pneumologie, vous entendrez : 7

- AA : air ambiant

- BK : bacille de Koch (tuberculose)

- BPCO : broncho-pneumopathie chronique obstructive

- CBNPC : cancer bronchique non à petites cellules

- CO : monoxyde de carbone

- CBPC : cancer bronchique à petites cellules

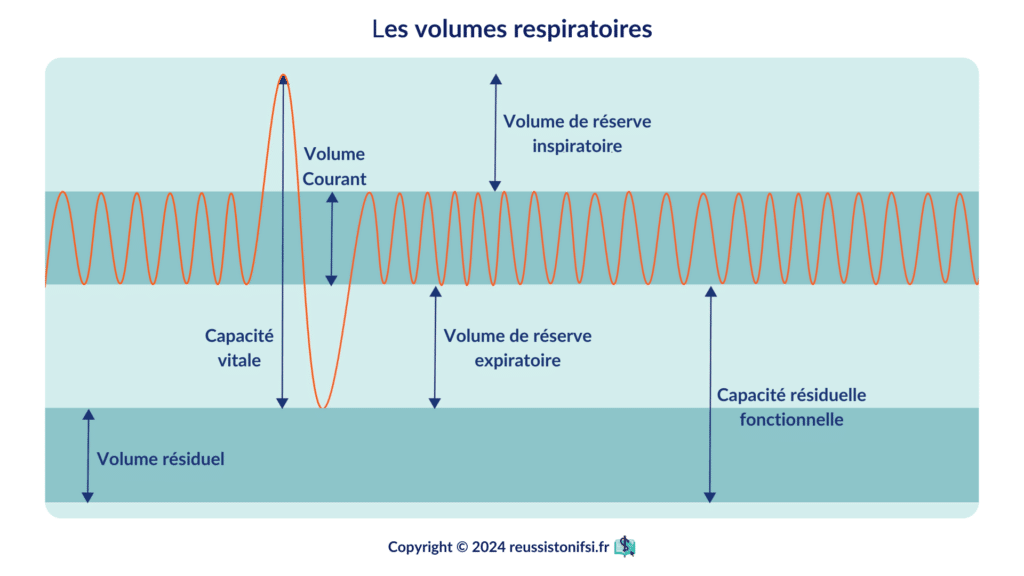

- CPT : capacité pulmonaire totale

- CV : capacité vitale

- volumes : capacité vitale forcée

- DDB : dilatation des bronches

- DEP : débit expiratoire de pointe

- DLCO : capacité de diffusion du monoxyde de carbone

- DRA : détresse respiratoire aiguë

- ECBC : examen cytobactériologique des crachats

- EFR : exploration fonctionnelle respiratoire

- EOT : extubation oro-trachéale

- EP : embolie pulmonaire

- FiO2 : fraction inspirée en oxygène

- FPI : fibrose pulmonaire idiopathique

- FR : fréquence respiratoire

- GDS : gaz du sang

- HAD : hospitalisation à domicile

- HTAP : hypertension artérielle pulmonaire

- IOT : intubation oro-trachéaleLBA : lavage broncho-alvéolaire

- OAP : œdème aigu pulmonaire

- OHD : oxygénothérapie à haut débit

- PCO2 : pression en dioxyde de carbone

- PID : pneumopathie interstitielle diffuse

- PNO : pneumothorax

- PNP : pneumopathie

- PO2 : pression en dioxygène

- PPC : pression positive continue

- RP : radiographie pulmonaire

- SAOS : syndrome d’apnée obstructive du sommeil

- SDRA : syndrome de détresse respiratoire aiguë

- TDM : tomodensitométrie (ou scanner)

- TVO : trouble ventilatoire obstructif

- TVR : trouble ventilatoire restrictif

- VEMS : volume expiratoire maximal en une seconde

- VNI : ventilation non invasive

- VS : ventilation spontanée

Cette liste d’acronymes n’est pas exhaustive et vous aurez l’opportunité de vous familiariser avec elle pendant le stage. Si vous rencontrez des difficultés pour comprendre certains termes, n’hésitez pas à demander des explications aux professionnels de santé qui vous encadrent.

Pathologies rencontrées et facteurs de risque du service de pneumologie

Pathologies rencontrées en pneumologie

Les infirmier(e)s en pneumologie traitent une variété de patients atteints de diverses maladies pulmonaires, notamment : 3.4.7

- Bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) : maladie inflammatoire et obstructive des bronches qui se manifeste par une production excessive de mucus et un œdème des voies respiratoires. Cette maladie, souvent accompagnée d’emphysème, est irréversible.9.10

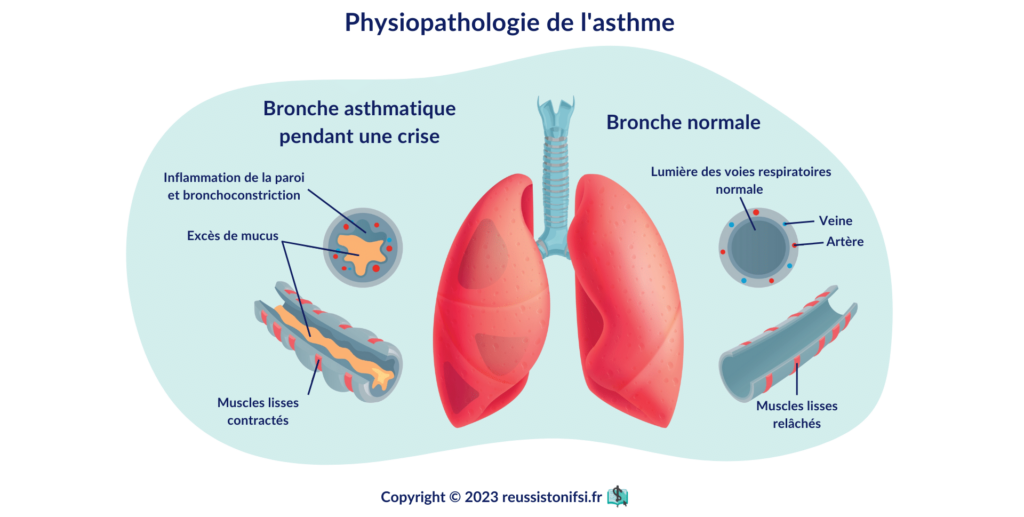

- Asthme : maladie pulmonaire chronique obstructive se caractérisant par une inflammation des bronches. Elle se traduit par des formes aiguës (crises) de diverses étiologies. Maladie réversible, mais chronique.11

- Tumeurs du poumon et du médiastin, primitives et secondaires.

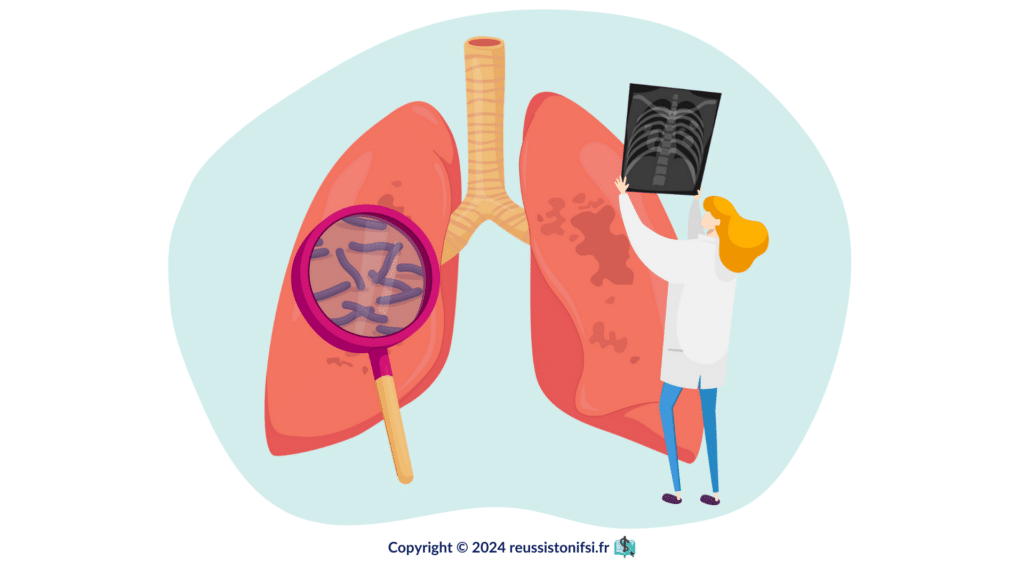

- Pneumopathies infectieuses : infections des poumons telles que la grippe, la COVID-19, et celles causées par des agents pathogènes comme le pneumocoque ou le staphylocoque.

- Pneumopathies interstitielles diffuses (PID) : caractérisées par une atteinte de l’interstitium pulmonaire.12.13

- Hémothorax : correspond à une accumulation de sang dans la cavité pleurale.14

- Pneumothorax : correspond à une accumulation d’air dans la cavité pleurale.

- Pleurésie ou épanchement pleural : accumulation de liquides dans l’espace pleural

- Sarcoïdose pulmonaire : maladie inflammatoire caractérisée par la formation de granulomes dans les poumons.15

- Tuberculose pulmonaire: infection pulmonaire causée par le bacille de Koch, nécessitant un traitement long et rigoureux.

- Mucoviscidose : maladie génétique affectant principalement les poumons et le système digestif.16

- Fibrose pulmonaire : maladie chronique caractérisée par une cicatrisation et un épaississement progressifs du tissu pulmonaire, ce qui entraîne une diminution de la capacité respiratoire.

- Embolie pulmonaire : résulte de l’obstruction d’une ou plusieurs artères pulmonaires par un thrombus (caillot sanguin).

Facteurs de risques en pneumologie

Les principaux facteurs de risque associés à ces pathologies sont :

- Environnementaux : pollens, pollution, allergènes.

- Professionnels : exposition à des substances nocives.

- Personnels : tabagisme, génétique, sédentarité, âge avancé.

Il est important que vous soyez bien informé(e) des facteurs de risque et des pathologies pulmonaires afin de donner des conseils adaptés aux patients. Vous pouvez les aider à ajuster leur mode de vie pour minimiser les allergènes et l’exposition à des substances nocives. En tant que professionnel de santé spécialisé en pneumologie, encourager les patients à arrêter de fumer est une démarche importante pour ralentir la progression de leur maladie et améliorer leur qualité de vie.

De plus, en soutenant les patients et leurs familles, l’infirmier(e) peut favoriser l’adoption d’une activité physique adaptée qui apporte des bienfaits sur l’humeur et la santé cardiovasculaire, tout en diminuant le risque de complications telles que les événements thromboemboliques. Il est important de rappeler qu’il n’est jamais trop tard pour être plus actif, les bénéfices étant multiples et importants.

Spécificités du stage en pneumologie

Interventions en pneumologie

Les interventions en pneumologie englobent une variété de procédures chirurgicales et thérapeutiques qui permettent de diagnostiquer, traiter et gérer diverses maladies affectant le système respiratoire.

Interventions thérapeutiques et diagnostiques :

- Ponction pleurale : technique diagnostique et thérapeutique pour prélever du liquide de l’espace pleural afin d’analyser les causes des épanchements pleuraux.

- Fibroscopie bronchique : réalisée sous anesthésie locale ou générale, cette procédure permet l’exploration directe des bronches via un fibroscope, qui facilite l’observation et la biopsie des tissus.

- Ponction transpariétale sous scanner : procédure interventionnelle qui utilise le guidage par scanner pour réaliser des biopsies de la paroi thoracique ou du poumon.

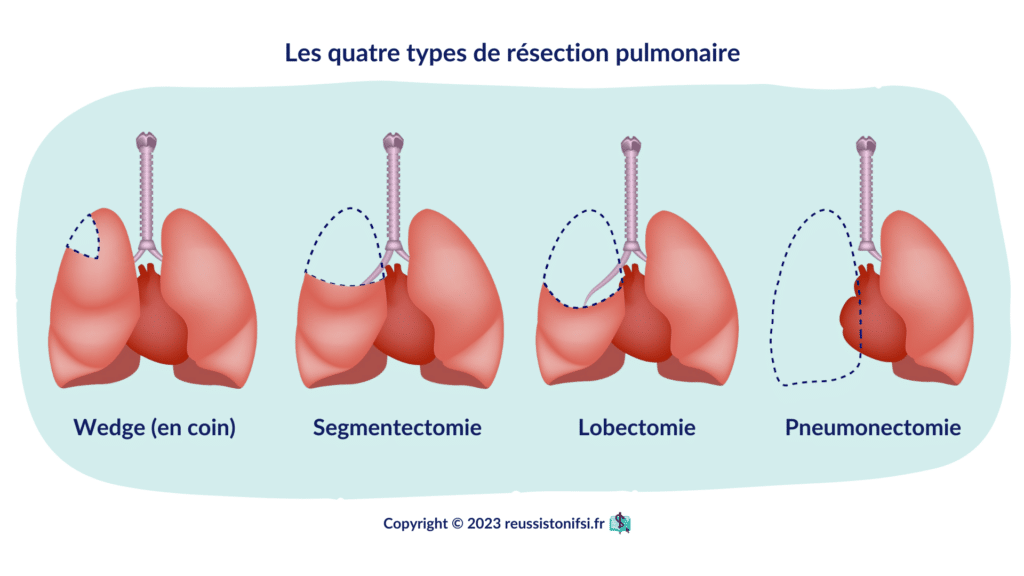

Interventions de résection pulmonaire :

- Lobectomie : ablation chirurgicale d’un lobe du poumon, souvent nécessaire en cas de tumeur pulmonaire ou de maladie localisée sur un seul lobe.

- Segmentectomie : résection d’un segment pulmonaire spécifique pour des lésions localisées.

- Pneumonectomie : retrait complet d’un poumon, généralement en raison de maladies graves ou étendues, comme un cancer.

- Résection en coin, ou intervention de Wedge : procédure chirurgicale qui consiste à enlever une petite section triangulaire du poumon, généralement utilisée pour diagnostiquer ou traiter des lésions pulmonaires localisées sans effectuer une intervention plus étendue.

- Résection de bulles d’emphysème : ablation des bulles d’air anormalement grosses dans les poumons pour améliorer la fonction respiratoire dans les cas sévères d’emphysème.

Examens complémentaires

Les examens complémentaires en pneumologie permettent le diagnostic précis et le suivi des maladies respiratoires. Voici diverses techniques d’imagerie et tests fonctionnels utilisés pour évaluer l’état des poumons et des voies aériennes : 7.17

Techniques d’imagerie :

- Radiographie pulmonaire : examen initial pour visualiser les structures thoraciques, détectant infections, pneumothorax ou tumeurs.

- Scanner thoracique : tomodensitométrie permettant de visualiser des détails approfondis des structures pulmonaires et médiastinales.

- Angioscanner : tomodensitométrie avec contraste pour visualiser les vaisseaux pulmonaires, souvent utilisée pour diagnostiquer les embolies pulmonaires.

- Scintigraphie pulmonaire : évaluation de la ventilation et de la perfusion pulmonaire par médecine nucléaire, utile pour le diagnostic de l’embolie pulmonaire.

- Echographie pulmonaire : technique d’imagerie non invasive pour visualiser et évaluer les structures des poumons et de la plèvre.

- Écho-endoscopie bronchique : cet examen combine échographie et endoscopie sous anesthésie générale pour évaluer les structures adjacentes aux voies respiratoires, souvent utilisé pour étudier les masses médiastinales ou les ganglions lymphatiques.

Tests fonctionnels :

- Exploration fonctionnelle respiratoire (EFR) : mesure des capacités et volumes pulmonaires pour évaluer la fonction respiratoire.

- Polygraphie/polysomnographie : enregistrements utilisés pour diagnostiquer les troubles du sommeil, tels que le syndrome d’apnée du sommeil. Ils mesurent l’activité respiratoire et d’autres paramètres physiologiques pendant le sommeil.

Évaluations pratiques (le plus souvent réalisées par l’IDE) :

- Test de marche sur 6 minutes : évalue la capacité cardiorespiratoire et l’endurance en mesurant le rythme cardiaque et la saturation en oxygène durant un effort modéré.

- Test de déambulation : détermination des besoins en oxygène pendant la marche, souvent réalisée pour préparer le retour à domicile du patient.

Oxygénothérapie, assistance respiratoire et rôle de l’IDE

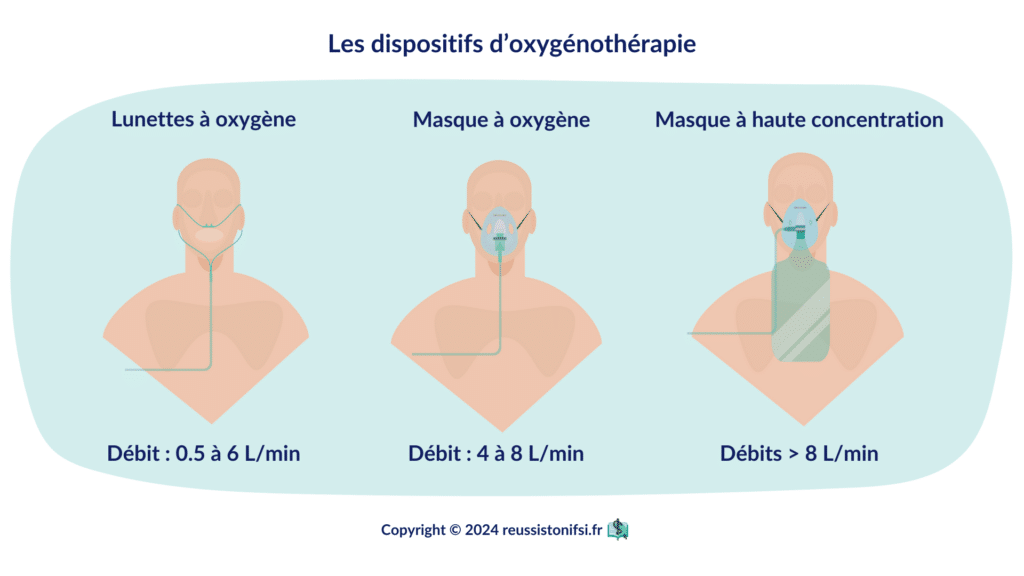

L’oxygénothérapie améliore la saturation en oxygène du sang des patients présentant une insuffisance respiratoire, elle est souvent utilisée en tant que première ligne de traitement. En tant qu’étudiant(e), vous serez amené à :

- Augmenter la quantité d’oxygène selon l’objectif de saturation établi par le médecin.

- Surveiller les signes d’hypercapnie ou d’hypoxie.

- Sélectionner le dispositif approprié : lunettes, masque à oxygène, masque à haute concentration.

L’oxygénation à haut débit est une méthode d’assistance respiratoire qui fournit aux patients une grande quantité d’air ou d’oxygène mélangé, à un débit supérieur à celui de leur consommation spontanée, via une interface nasale ou faciale. Cette technique permet d’améliorer l’oxygénation, de diminuer le travail respiratoire et de maintenir ouverte les voies aériennes, grâce à la pression positive qu’elle génère.

L’Optiflow est un système de délivrance d’oxygène par canule nasale à haut débit qui humidifie et réchauffe l’oxygène, permettant ainsi une meilleure tolérance et efficacité respiratoire chez les patients nécessitant une assistance respiratoire. Le rôle de l’infirmier dans la mise en place de l’Optiflow est crucial : il comprend l’installation du dispositif, le réglage des paramètres selon les prescriptions médicales et le confort du patient.

En complément ou en prolongement de l’oxygénothérapie, la ventilation mécanique est souvent requise pour les patients souffrant de difficultés respiratoires sévères. Voici le rôle de l’infirmier(e) :

- S’assurer que le matériel de ventilation fonctionne et qu’il est correctement monté ou démonté.

- Ajuster correctement le masque pour le confort du patient et l’efficacité de la ventilation.

- Effectuer des mesures préventives, telles que l’utilisation de coussins protecteurs et des surveillances régulières de la peau, pour minimiser les risques d’escarres.

- Gérer la transition entre l’oxygénothérapie à haut débit et la ventilation non invasive/ventilation mécanique.

Vocabulaire en pneumologie

Voici quelques signes que vous devez pouvoir repérer dans un service de pneumologie : 18

- Cyanose : coloration bleutée de la peau et des muqueuses, due à un manque d’oxygène dans le sang.

- Dyspnée : difficulté respiratoire ou essoufflement, souvent exacerbée par l’effort.

- Hémoptysie : rejet par la bouche de sang d’origine sous-glottique.19

- Hypercapnie : augmentation du dioxyde de carbone dans le sang, généralement due à une hypoventilation.

- Hypoxémie : diminution de la concentration en oxygène dans le sang artériel.

- Hypoxie : diminution de l’apport d’oxygène aux tissus du corps, qui peut affecter le fonctionnement normal des cellules et des organes.

- Orthopnée : difficulté à respirer en position allongée, souvent améliorée en position assise ou debout.

- Polypnée : respiration rapide et superficielle, souvent en réponse à une hypoxémie ou à une acidose.

- Sibilants : sifflements respiratoires entendus lors de l’expiration, caractéristiques de l’asthme ou d’autres formes d’obstruction des voies aériennes.

- Tachypnée : fréquence respiratoire au-dessus des valeurs normales.

- Tirage : utilisation des muscles accessoires de la respiration en réponse à une obstruction des voies aériennes ou à une détresse respiratoire.

- Respiration paradoxale : respiration anormale dans laquelle le mouvement de la cage thoracique est inversé par rapport à celui de l’abdomen. Signe souvent associé à une détresse respiratoire.

Actes et soins rencontrés en pneumologie

Au cours de votre journée de travail, vous serez amené(e) à effectuer de nombreux actes et soins, parmi lesquels on peut citer : 3.4.6.7

- Aspiration de sécrétions pour maintenir une respiration claire et prévenir les infections.

- Drain pleural (aide à la pose, à l’ablation, pansement, surveillance).

- Éducation des patients pour la gestion de leur santé afin d’améliorer leur autonomie et leur compréhension/connaissance de la maladie.

- Évaluation de la douleur pour une gestion optimale et pour le confort du patient.

- Injections de médicaments par voie intramusculaire.

- Injections de médicaments par voie sous-cutanée.

- Mesure de la glycémie capillaire pour gérer et ajuster le traitement des patients diabétiques.

- Mesure du débit expiratoire de pointe (DEP) pour évaluer la capacité respiratoire.

- Montage et démontage des ventilations non invasives (VNI) pour soutenir la respiration sans intubation.

- Ponction pleurale (aide et préparation du chariot).

- Pose et surveillance de l’aiguille de Huber, utilisée pour des perfusions répétées.

- Pose et surveillance de sondes urinaires.

- Pose et surveillance de voies veineuses périphériques (VVP).

- Pose et surveillance d’oxygénothérapie et d’aérosolthérapie.

- Pose et surveillance d’une sonde nasogastrique (SNG) pour la nutrition entérale ou l’évacuation du contenu gastrique.

- Prélèvements sanguins veineux ou artériels pour des analyses et la surveillance des traitements.

- Prélèvements sur voies veineuses centrales (VVC).

- Préparation du patient pour divers examens.

- Prise des paramètres vitaux pour l’évaluation de l’état général du patient.

- Réalisation de pansements simples ou complexes pour protéger et traiter les plaies.

- Réalisation de transfusions sanguines.

- Réalisation d’électrocardiogrammes (ECG) pour détecter des anomalies cardiaques.

- Recueil de données à l’entrée ou pour ajuster les thérapeutiques.

- Soins de gastrostomie percutanée endoscopique (GPE) pour l’alimentation à long terme.

- Soins de nursing pour le maintien de l’hygiène, pour gérer la nutrition ou pour les soins palliatifs.

- Soins de trachéotomie.

- Surveillance des drainages thoraciques pour évacuer l’air, le sang, ou d’autres fluides de la cavité thoracique.

Vous trouverez, dans l’unité d’enseignement 4.4 de Réussis ton IFSI, des renseignements approfondis sur la méthode de chacun de ces soins.

Traitements rencontrés en pneumologie

La pharmacologie en pneumologie comprend une variété de médicaments, tels que :

- Antalgiques.

- Antibiotiques.

- Anticoagulants.

- Antidépresseurs.

- Antiémétiques.

- Antihistaminiques.

- Anti-inflammatoires stéroïdiens (corticoïdes) ou non.

- Antipsychotiques.

- Anxiolytiques.

- Benzodiazépines.

- Thérapeutiques cardio-compétentes.

- Traitements anticancéreux (chimiothérapie, immunothérapie, thérapie ciblée, radiothérapie).

- Traitements inhalés (bronchodilatateurs de courtes et longues durées d’action, corticoïdes).

Toutes ces classes thérapeutiques sont traitées dans l’unité d’enseignement 2.11 sur la plateforme Réussis ton IFSI.

Prérequis du stage en pneumologie

L’exercice infirmier en pneumologie nécessite la maîtrise de certains prérequis : 3.4

- Connaissance approfondie de l’anatomie et de la physiologie du système cardio-pulmonaire : comprendre en détail le système respiratoire pour expliquer efficacement les procédures et les soins aux patients tout en appréhendant la nature des interventions.

- Maîtrise des processus physiologiques et pathologiques : comprendre les mécanismes de respiration normale et identifier les altérations liées à des pathologies comme la BPCO, l’asthme et les diverses infections pulmonaires.

- Connaissance des processus tumoraux : comprendre les mécanismes et les traitements des tumeurs pulmonaires, y compris la distinction entre les carcinomes à petites cellules et non à petites cellules, est essentiel pour une prise en charge adéquate des cancers du poumon.

- Connaissance des processus infectieux : maîtriser les différentes infections respiratoires, de la pneumonie bactérienne aux infections virales comme la grippe et la COVID-19, permet d’appliquer les protocoles de traitement et de prévention les plus efficaces.

- Connaissance des processus obstructifs : savoir identifier et traiter les affections qui restreignent les voies respiratoires, telles que l’asthme et la broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO), est essentiel pour améliorer la qualité de vie des patients.

- Connaissance des thérapeutiques prévalentes : être familier avec les traitements prévalents en pneumologie (voir la partie ci-dessus) et être familier avec les méthodes de délivrance de l’oxygène, et les ventilations non invasives et invasives.

- Compétences en éducation thérapeutique et communication : développer une capacité de communication efficace pour éduquer les patients sur leur état de santé, les modalités de traitement et les techniques d’auto-soin, tout en maintenant une approche empathique et informative.

- Familiarité avec les procédures opérationnelles standard et les mesures d’isolement : comprendre et appliquer les précautions standards et complémentaires pour prévenir la transmission d’infections.

- Maîtrise de la surveillance des paramètres vitaux et des normes biologiques : assurer un suivi rigoureux des indicateurs vitaux et biologiques pour détecter rapidement toute anomalie ou complication.

Objectifs de stage en pneumologie

En stage de pneumologie, vous pourrez acquérir et valider différentes compétences, en fonction de votre niveau et de vos objectifs.

Notre équipe a écrit un article sur la rédaction de vos objectifs de stage : comment rédiger des objectifs de stage en soins infirmiers. 3.4.6.7

Voici une liste non exhaustive de compétences requises :

- Administrer et surveiller les effets des médicaments prescrits, y compris les antibiotiques, corticoïdes, antalgiques et traitements anticancéreux, tout en gérant leurs effets secondaires.

- Appliquer les protocoles pour prévenir les infections nosocomiales et respecter les différents types d’isolement.

- Collaborer étroitement avec les aide-soignant(e)s et autres professionnels de santé pour coordonner et optimiser les soins, et participer activement aux réunions pluridisciplinaires.

- Développer une communication efficace avec les patients et leur famille, donner des conseils éducatifs adaptés à leur pathologie.

- Effectuer un recueil de données complet à l’admission.

- Évaluer la douleur (localisation, fréquence, intensité), administrer les antalgiques et surveiller lesleurs effets indésirables.

- Gérer une entrée : du recueil de données à la macrocible d’entrée.

- Mettre en place un plan de soins : construire un projet de soins adapté aux besoins du patient, en collaboration avec lui et son entourage, tout en négociant et adaptant les objectifs de soins.

- Organiser le devenir du patient avec l’équipe pluridisciplinaire.

- Participer à l’éducation thérapeutique pour améliorer la gestion de la maladie.

- Participer aux transmissions écrites et orales.

- Prendre en charge les patients en fin de vie, administrer les soins palliatifs et les traitements antalgiques, notamment les opioïdes, tout en soutenant les patients et leurs familles.

- Prendre en charge un patient porteur de drain pleural.

- Prendre en charge un patient présentant une décompensation respiratoire.

- Préparer les patients aux procédures comme la fibroscopie bronchique ou la bronchoscopie sous anesthésie générale, et comprendre les protocoles de soins pré et post-opératoires.

- Réagir promptement et efficacement en situation d’urgence, en suivant les protocoles établis.

- Réaliser des prélèvements sanguins et artériels, des transfusions, et assister à d’autres procédures techniques.

- Réaliser des prélèvements sanguins et veineux, poser et surveiller des sondes urinaires et gastriques, et gérer l’oxygénothérapie et les dispositifs d’aide respiratoire.

- Savoir effectuer les soins évoqués ci-dessus (en fonction de votre expérience).

- Surveiller les paramètres vitaux, reconnaître les signes de détresse respiratoire aiguë et évaluer les réponses aux traitements.

- Travailler en binôme avec les aide-soignant(e)s pour effectuer des soins d’hygiène et de confort, et veiller à la justesse de la délégation des tâches.

- Utiliser et entretenir correctement l’équipement médical, y compris les appareils d’aide respiratoire et les dispositifs de surveillance.

Professionnels rencontrés en pneumologie

Ceci dépend de l’établissement dans lequel vous serez en stage, mais, en général, vous rencontrerez : 3.4.6

- Agent de service hospitalier.

- Aide-soignant(e).

- Assistante sociale.

- Brancardier.

- Cadre de santé.

- Diététicien(ne).

- Équipe mobile de soins palliatifs.

- Kinésithérapeute.

- Médecin.

- Prestataire et technicien spécialisé.

- Psychologue.

- Secrétaire hospitalière.

Témoignage d’un infirmier en pneumologie

Dans le cadre de notre série « Guides de stage infirmiers », nous tenons à ce que chaque article soit rédigé par un(e) infirmier(e) expérimenté(e) qui exerce dans le lieu de stage concerné. Pour ce guide du stage infirmier en pneumologie, nous avons eu la chance de collaborer avec Lucas, infirmier aguerri exerçant dans ce service.

Dans le cadre de la rédaction de cet article, Lucas a non seulement contribué par son expertise, mais a également généreusement accepté de partager son expérience personnelle en pneumologie, ainsi que ses précieuses recommandations pour les étudiant(e)s sur le point de débuter un stage dans ce service :

Pourquoi as-tu choisi de travailler en pneumologie ?

Après avoir débuté ma carrière au sein d’un pool de remplacement, j’ai choisi de me consacrer pleinement au service de pneumologie. La variété des pathologies que nous traitons et la nature pluridisciplinaire de notre rôle en tant qu’infirmier en pneumologie rendent chaque jour unique. Nous nous engageons à offrir un accompagnement de qualité à nos patients, pour constamment améliorer leur qualité de vie. De plus, notre service est un centre actif de recherche en santé, ce qui nous permet de faire évoluer nos pratiques professionnelles continuellement.

Qu’est-ce qui te plaît le plus en pneumologie ?

La pneumologie est un domaine complet, qui me permet de prendre en charge aussi bien des personnes en fin de vie que des patients nécessitant des soins d’urgence. Toutefois, la compétence que je préfère en pneumologie est le travail d’équipe. J’apprécie particulièrement l’idée que la collaboration collective est essentielle pour une prise en soins optimale.

Quels conseils donnerais-tu à un(e) étudiant(e) sur le point de commencer un stage en pneumologie ?

Soyez curieux/curieuse, épanouissez-vous dans votre stage en écoutant les professionnels de terrain. Vous développerez vos compétences tant techniques que relationnelles et un stage en unité de pneumologie peut devenir la clé de voûte de votre formation. Je pense que la totalité des compétences nécessaires pour un(e) infirmier(e) se retrouve dans une unité de pneumologie.

En pneumologie, j’ai découvert une ambiance unique. La complexité des prises en charge et la diversité de nos pratiques transforment chaque jour en une opportunité d’apprendre, de découvrir et de s’investir davantage. Les situations que vous rencontrerez varieront d’une chambre à l’autre. Elles seront simples ou complexes, graves ou banales. Vous apprendrez quand servir ou assister, quand agir ou simplement observer et accompagner.

Travailler en équipe est essentiel, et les patients en pneumologie nous incitent constamment à améliorer nos relations interpersonnelles pour atteindre notre objectif ultime : SOIGNER et PRENDRE SOIN. Avec la recherche en santé en constante ébullition, chaque contribution est précieuse pour faire évoluer nos pratiques et améliorer la sécurité et l’efficacité des soins.

C’est cette passion qui me pousse aujourd’hui à partager ces connaissances, aussi modestes soient-elles par rapport à l’accompagnement d’un tuteur qui vous aide à développer vos compétences infirmières. J’espère qu’un jour, vous pourrez vous aussi réaliser de grands projets au service des malades.

En conclusion, gardez toujours une soif d’apprendre et de découvrir, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel. L’avenir vous appartient !

Devenir infirmier(e) en pneumologie

Un stage en pneumologie offre une occasion exceptionnelle pour les étudiant(e)s en soins infirmiers d’exploiter pleinement les compétences requises pour leur diplôme. Ce service, reconnu pour sa polyvalence, permet d’accompagner les patients dans les gestes de la vie quotidienne et de mettre en œuvre des actions d’éducation à la santé.

Au cours de ce stage, vous développerez des compétences techniques et relationnelles, et enrichirez votre savoir-faire clinique.

Les défis liés aux prises en soin souvent complexes de la pneumologie exigent une collaboration étroite avec l’équipe de soins, ce qui vous permettra d’améliorer vos compétences en travail d’équipe. Vous apprendrez à coordonner efficacement les soins entre l’hôpital et la ville, en collaborant étroitement avec les professionnels de santé à domicile et les prestataires de services, pour garantir la continuité des soins au-delà des murs de l’hôpital.

La pneumologie, discipline aux multiples facettes, offre des opportunités de spécialisation en oncologie thoracique, en soins de support, et en gestion de la douleur. De nombreux infirmier(e)s en pneumologie choisissent de se spécialiser. Ils rejoignent des équipes mobiles de soins palliatifs, des unités de gériatrie, ou des centres dédiés à la mucoviscidose et aux maladies pulmonaires rares, où ils deviennent coordinateurs de la prise en charge des patients.

Depuis 2018, l’extension des compétences cliniques et médicales a ouvert la voie aux pratiques avancées en pneumologie, permettant aux infirmiers de s’engager dans des formations universitaires aboutissant à un master. Ces avancées ont renforcé le rôle des infirmiers praticiens avancés (IPA) dans les services, où ils deviennent des membres indispensables et hautement qualifiés de l’équipe de soins.

En conclusion, un stage en pneumologie ne se limite pas à l’acquisition de compétences techniques, il représente une véritable immersion dans un environnement clinique où la formation, l’éducation et le développement professionnel se conjuguent pour préparer les infirmier(e)s à leur rôle dans le parcours de soins des patients.

Sources

- Organisation Mondiale de la Santé « Bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) » 16/03/2023

- Santé publique France « Asthme » mis à jour le 25/10/2023

- Hôpitaux Universitaires Paris Nord Val de Seine « Livret d’accueil du service de pneumologie A » 16/04/2019

- Hôpitaux Universitaires Paris Nord Val de Seine « Livret d’accueil du service de pneumologie » 25/06/2018

- Hôpital d’instruction des armées Percy « Projet pédagogique DES Pneumologie » 15/05/2023

- Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph « Livret d’accueil pour les étudiants » 19/06/2014

- IFSI IFAS IFA Chartres « Livret d’accueil du pôle PRUN » 17/06/2021

- Senat « Proposition de loi relative à l’instauration d’un nombre minimum de soignants par patient hospitalisé » 25/01/2023

- VIDAL « BPCO » mis à jour le 02/01/2024

- Organisation mondiale de la Santé « Bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) » 16/03/2023

- VIDAL « Asthme » mis à jour le 14/09/2023

- La Revue du Praticien « Diagnostiquer une pneumopathie interstitielle diffuse » 21/03/2021

- Collège des enseignants de pneumologie « Pneumopathies interstitielles diffuses » 13/07/2023

- Le manuel MSD « Hémothorax » 04/2022

- CHU Lyon « Sarcoïdose pulmonaire » 31/10/2023

- Le ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités « La tuberculose » – 21/03/2024

- Ordre National des Médecins – SFP « Document de référence en PNEUMOLOGIE à l’usage des Commissions de qualification » 25/04/2017

- Collège des enseignants en pneumologie « Référentiel de sémiologie respiratoire » 30/05/2010

- Académie de Médecine « Hémoptysie » consulté le 03/05/2024