La chirurgie maxillo-faciale (CMF) est une spécialité médico-chirurgicale dont la spécialité est la région cervico-faciale, c’est-à-dire le visage, le cou, les sinus et les maxillaires. Cette spécialité comprend également la stomatologie qui se concentre plus particulièrement sur les dents et les tissus qui les entourent.1 Elle englobe diverses maladies, notamment les affections traumatologiques, infectieuses, esthétiques, la chirurgie orthognatique, les pathologies des glandes salivaires et les pathologies cancérologiques.

Les cancers des voies aérodigestives supérieures (VADS) représentent en France environ 17 000 nouveaux cas et 10 500 décès annuels. Ce sont majoritairement des carcinomes épidermoïdes (90 % des cas). Ils touchent principalement les 35-60 ans, avec un pic à 60 ans. Leur pronostic est défavorable. Ils constituent donc un enjeu majeur de santé publique.2

C’est pourquoi la prévention, le fait d’établir un diagnostic précoce ainsi que la mise en place d’un bilan pré-thérapeutique et l’acte chirurgical augmentent les chances de guérison du patient.

Les infirmier(e)s en CMF prennent en charge des patients en post-réanimation, avec une surveillance générale, hémodynamique et spécifique des lambeaux et de la trachéotomie, en collaboration étroite avec les équipes paramédicales et médicales.

Durant ce stage, les étudiant(e)s en soins infirmiers auront l’opportunité de développer leurs compétences techniques et relationnelles. En effet, l’étudiant(e) apprendra à maîtriser les outils et méthodes mis en place dans le service afin de communiquer de manière efficace avec un patient trachéotomisé. Ils/elles auront l’occasion de travailler en étroite collaboration avec les professionnel(le)s de santé. Ce stage permettra également aux étudiant(e)s d’acquérir des connaissances théoriques, pharmacologiques et pathologiques qui leur permettront de procéder à l’éducation du patient sur les actes primordiaux à réaliser en postopératoire.

Dans cet article, nous aborderons tout ce que vous devez savoir avant de débuter un stage en CMF, des pathologies rencontrées aux compétences à valider.

Vous pouvez lire nos guides détaillés, rédigés par des infirmier(e)s expérimenté(e)s, qui exercent dans divers services, pour mieux comprendre les spécificités des différents lieux de stages sur notre page dédiée : stages infirmiers

Typologie du lieu de stage et particularités du service en chirurgie maxillo-faciale

Le stage de chirurgie maxillo-faciale s’inscrit dans la catégorie des soins de courte de durée (SCD).

Ce service comprend généralement deux à trois secteurs différents : traumatologie/infectiologie et cancérologie.

La durée de séjour varie selon la pathologie, l’intervention et les complications : 24 à 48 heures en traumatologie, 3 à 14 jours ou plus en infectiologie selon l’évolution, et au moins 14 à 30 jours en cancérologie pour les interventions complexes.3.4

Les admissions des patients en chirurgie maxillo-faciale (CMF) peuvent être programmées ou réalisées en urgence. Certains établissements disposent d’un service de consultation et d’urgence dédié à la spécialité maxillo-faciale. Les patients transférés depuis un autre hôpital doivent passer par les urgences pour leur admission, tandis que les transferts intra-hospitaliers peuvent être effectués directement sans passage par la consultation.

La population prise en charge dans les deux secteurs de CMF diffère. En effet, la population de patients accueillie dans le secteur traumatologie et infectiologie est plutôt jeune (entre 16 et 60 ans) alors que celle de cancérologie est plus âgée (entre 40 et 90 ans). Cette différence d’âge entre les deux secteurs est due aux types de pathologies rencontrées.5

Bien qu’il n’existe pas de réglementation fixant de ratio infirmier-patient en CMF6, la pratique courante est d’attribuer à chaque infirmier(e) une charge de travail d’environ 6 à 16 patients en journée en fonction du secteur.

Les horaires de travail en CMF varient d’un établissement à l’autre. Vous devrez vous adapter à un planning varié. Vous pourrez être amené(e) à travailler sur des plages horaires de 7 h 30 ou de 12 heures, avec une organisation en horaires de jour et de nuit en fonction des établissements, en semaine ainsi que les week-ends et jours fériés.

À l’issue de leur hospitalisation, les patients en CMF peuvent rentrer à domicile, être transférés en Soins Médicaux de Réadaptation (SMR), en Médecine Physique et de Réadaptation (MPR), en maison de repos, en EHPAD, ou vers un autre service hospitalier (ex. : oncologie, neurologie) pour poursuivre leur prise en charge.

Lexique rencontré en chirurgie maxillo-faciale

Chaque service médical a son propre lexique, composé d’une variété d’acronymes et de termes techniques spécifiques à la spécialité.

Par exemple, en service de CMF, vous entendrez :

- AEG : altération de l’état général

- ATM : articulation temporo-mandibulaire

- AV : acuité visuelle

- CBCT : cone beam computed tomography (tomographie volumique à faisceau conique)

- CE : carcinome épidermoïde

- CI : chemise interne

- CNEMFO: complexe-naso-ethmoïdo-maxillo-fronto-orbitaire

- DONEF : disjonction orbito-naso-ethmoïdo-frontale

- DDS : dent de sagesse

- ECBC : examen cytobactériologique de crachat

- GPM : greffe de peau mince

- GPT : greffe de peau totale

- GS : ganglion sentinelle

- LF I/ II/ III: fractures Le Fort I/II/III

- LL : lambeau libre

- LP : lambeau pédiculé

- MI : mandibulectomie interruptrice

- MNI : mandibulectomie non-interruptrice

- OCN : ostéochimionécrose

- OMM : ostéotomie maxillo-mandibulaire

- ORN : ostéoradionécrose

- OSBM : ostéotomie sagittale bilatérale mandibulaire

- Rx : radiographie

- SOT : soins d’orifice trachéal

- Télé rx F/P : téléradiographie face/profil

- TFBG : trachéotomie fenêtrée à ballonnet gonflé

- TFBNG : trachéotomie fenêtrée à ballonnet non gonflé

- TNFBG : trachéotomie non fenêtrée à ballonnet gonflé

- TNFBNG : trachéotomie non fenêtrée à ballonnet non gonflé

- Ȼ : cellulite

Cette liste d’acronymes n’est pas exhaustive et vous aurez l’opportunité de vous familiariser avec elle pendant le stage. Si vous rencontrez des difficultés pour comprendre certains termes, n’hésitez pas à demander des explications aux professionnel(le)s de santé qui vous encadrent.

Pathologies et facteurs de risque en chirurgie maxillo-faciale

Les infirmier(e)s en CMF prennent en charge une variété de patients présentant diverses pathologies. Ces patients peuvent souffrir de : 5

Pathologies en chirurgie maxillo-faciale

1. Traumatologie faciale

Les traumatismes faciaux peuvent affecter différents os du visage :

- Fracture de la mandibule.

- Fractures maxillaires (Le Fort I, II, III).

- Fracture zygomatique.

- Fractures des os nasaux.

- Fracture du plancher de l’orbite.

2. Infections aiguës des parties molles

- Cellulites cervico-faciales : infections graves des espaces profonds de la face.

Ces infections se propagent à travers les tissus cellulaires graisseux, compartimentés par des muscles et des cloisons musculo-aponévrotiques. Ces compartiments sont dans la continuité de ceux du cou et du médiastin, ce qui facilite la diffusion des infections. Les causes principales incluent des foyers dentaires infectés et des lésions cutanées surinfectées.

3. Pathologies des glandes salivaires

Les glandes salivaires principales (parotides, sous-maxillaires, sublinguales) peuvent être affectées par :

- Des lithiases salivaires : présence de calculs dans les canaux excréteurs, fréquente après 30 ans. Ces calculs, souvent composés de sels de calcium, peuvent être multiples et provoquer une obstruction.

- Des tumeurs : bénignes ou malignes. Elles touchent principalement la glande parotide (85 % des cas).

4. Tumeurs de la cavité buccale et reconstruction maxillo-faciale

Les principales tumeurs incluent :

- Carcinome épidermoïde.

- Carcinome basocellulaire.

Toutes les explications sur les facteurs de risque de ces cancers sont détaillées dans notre cours “Tumeurs ORL” (unité d’enseignement 2.9 du semestre 5), également disponible en version audio (résumé) avec une fiche synthétique et un QCM pour approfondir et évaluer vos connaissances, disponible sur la plateforme Réussis ton IFSI.

Interventions en chirurgie maxillo-faciale

Voici des exemples d’interventions en CMF : 7

1. Chirurgie orthognathique

Cette chirurgie corrige la position des mâchoires pour des raisons esthétiques et/ou fonctionnelles.

Les interventions, appelées ostéotomies des mâchoires, consistent à repositionner les os après section :

- Ostéotomie maxillaire

- Ostéotomie mandibulaire

- Ostéotomie maxillo-mandibulaire

- Génioplastie (chirurgie du menton)

2. Interventions sur les fractures et ostéosynthèse

- Réduction et ostéosynthèse des fractures de la mandibule

- Réduction et ostéosynthèse de la fracture zygomatique

- Réduction et ostéosynthèse de la fracture plancher de l’orbite par voie palpébrale

3. Chirurgies des glandes salivaires

- Parotidectomie

- Sialoadénectomie

- Sialolithotomie

- Marsupialisation

- Résection d’une tumeur salivaire

4. Chirurgies post-infectieuses

- Débridement chirurgical

- Reconstruction osseuse

- Incision et drainage

5. Interventions esthétiques et fonctionnelles

- Rhinoplastie avec prélèvement costal

- Blépharoplastie

- Otoplastie

- Lipofilling

6.Examens diagnostiques et biopsies

- Panendoscopie avec biopsies

- Biopsies chirurgicales

Cette liste reflète la diversité des interventions pratiquées, de gestes simples à des chirurgies reconstructives complexes.

Facteurs de risque en chirurgie maxillo-faciale

Les facteurs de risque courants des pathologies tumorales : 5

- Alcool

- Tabac

- Mauvaise alimentation

- Exposition professionnelle

- Hygiène bucco-dentaire

- Virus HPV

- Irritations chroniques de la muqueuse

- Soleil en ce qui concerne le cancer de la lèvre inférieure

Toutes les explications sur les facteurs de risque de ces cancers sont détaillées dans notre cours “Tumeurs ORL” (unité d’enseignement 2.9 du semestre 5), également disponible en version audio (résumé) avec une fiche synthétique et un QCM pour approfondir et évaluer vos connaissances, disponible sur la plateforme Réussis ton IFSI.

Pour une prise en charge optimale en chirurgie maxillo-faciale, comprendre l’impact des facteurs de risque sur la santé permet de sensibiliser et de conseiller les patients. Par exemple, il faut informer un patient qui boit de l’alcool et fume sur le rôle de l’alcool et du tabac dans les pathologies tumorales et l’orienter vers un programme de sevrage.

Spécificités de la chirurgie maxillo-faciale

Anatomie, vascularisation et innervation 5

Afin d’optimiser la prise en charge infirmière en CMF, connaître l’anatomie ainsi que la vascularisation et innervation de la face et du crâne est primordial. Cela permet également une meilleure compréhension de l’intervention chirurgicale.

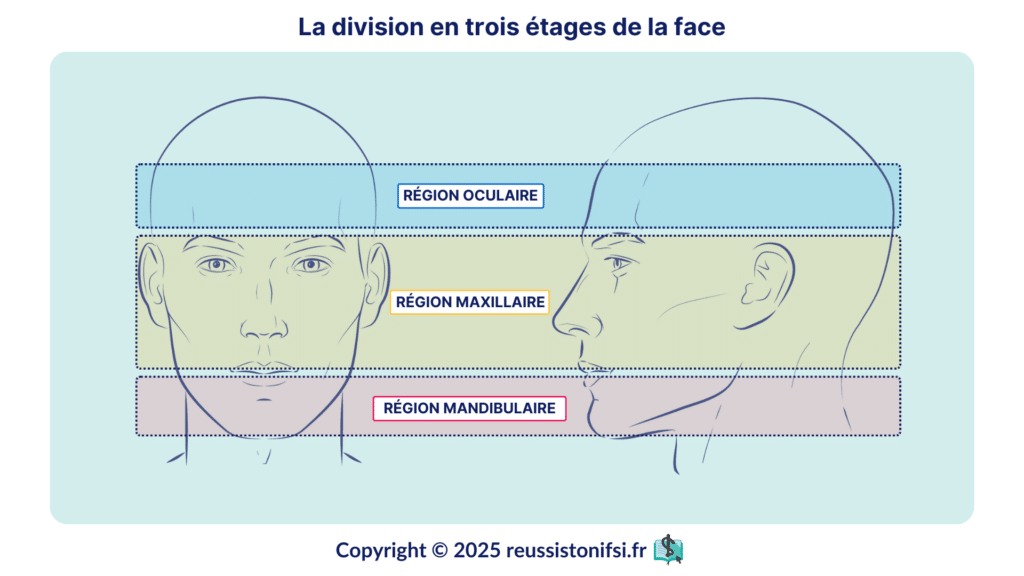

La face est anatomiquement décrite entre la ligne capillaire en haut et la tangente à la pointe du menton en bas. Elle se divise en trois étages :

| Étages | Os impliqués | Nerfs |

| Supérieur Région oculaire | Os frontal Os ethmoïde Os sphénoïde Os zygomatique | Innervé par le nerf ophtalmique (nerf V.1) |

| Moyen Région maxillaire | Os maxillaire Os zygomatique Os temporal Os nasaux | Innervé par le nerf maxillaire (nerf V.2) |

| Inférieur Région mandibulaire | Mandibule | Innervé par le nerf mandibulaire (nerf V.3) |

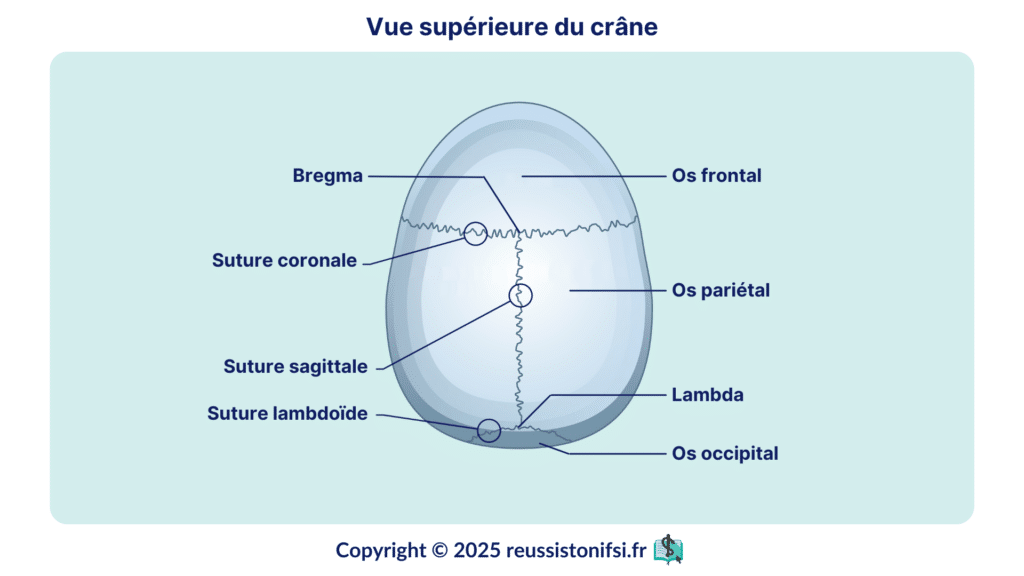

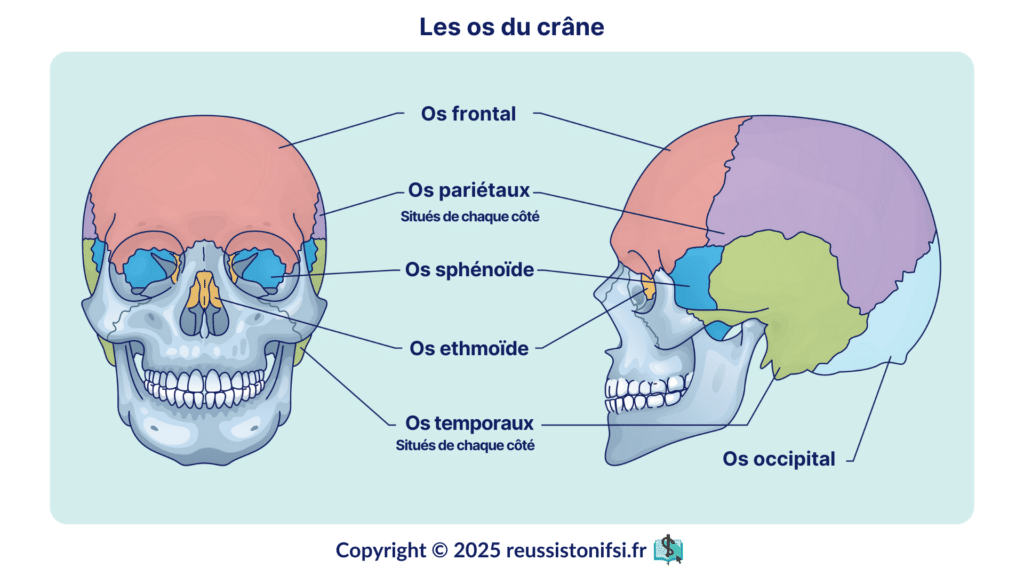

Le crâne

Ce schéma illustre la vue supérieure du crâne (norma verticalis), qui met en évidence les principaux os et sutures, tels que les os frontal, pariétal, occipital, ainsi que les sutures coronale, sagittale et lambdoïde.

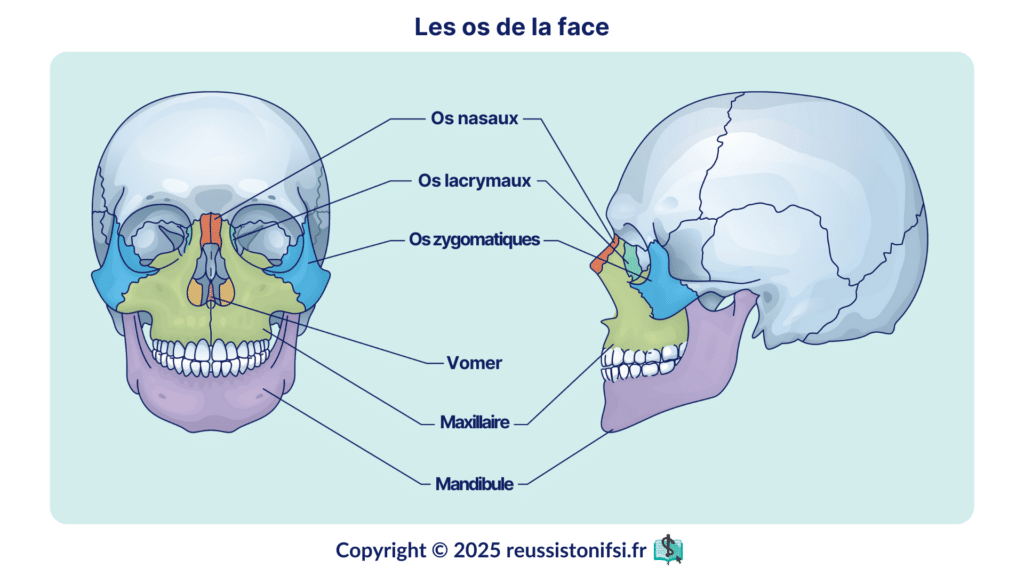

La face

Ces schémas présentent les différents os du crâne et de la face, visibles en vue latérale (à droite) et en vue frontale (à gauche), qui permettent de repérer les structures anatomiques principales telles que les os frontal, temporal, zygomatique, maxillaire et mandibulaire.

Vascularisation et innervation

Presque toute la face est vascularisée par les branches collatérales ou terminales du système carotidien externe. Les anastomoses sont nombreuses, ce qui explique l’abondance des saignements en traumatologie faciale et l’excellente vascularisation du tégument.

Dispositifs spécifiques à la maxillo-faciale

La maîtrise des dispositifs en chirurgie maxillo-faciale permet d’assurer une prise en charge optimale des patients.

1. Dispositifs d’aide à la respiration 8.9

- Trachéotomie : ouverture chirurgicale de la trachée afin d’introduire une canule pour prévenir l’obstruction des voies respiratoires causée par des tumeurs, œdèmes et hémorragies.

- Manomètre à ballonnet : pour ajuster la pression des ballonnets des sondes trachéales ou des dispositifs supraglottiques. La pression doit être maintenue entre 20-30 cmH₂O pour prévenir :

- Sur-gonflage : risque d’escarres trachéales.

- Sous-gonflage : risque d’inhalation de sécrétions, pouvant entraîner une infection pulmonaire.

2. Dispositifs de maintien de la nutrition 10.11

Ces dispositifs permettent d’assurer un apport nutritionnel lorsque l’alimentation orale est compromise :

- Sonde nasogastrique : petit tube inséré par une narine jusqu’à l’estomac pour administrer des nutriments, utilisé après une exérèse tumorale et une reconstruction, lorsque le patient est temporairement incapable de se nourrir.

- Gastrostomie : tube inséré directement dans l’estomac via une stomie dans la paroi abdominale pour prévenir la perte de poids et maintenir un état nutritionnel adéquat.

3. Dispositifs de monitorage postopératoire 12.13

Le doppler implantable est une sonde invasive qui émet des ultrasons, implantée sur une artère ou une veine. Elle détecte une interruption du flux sanguin après une chirurgie reconstructive par lambeau libre et permet une intervention rapide pour éviter la perte du lambeau grâce à une chirurgie de sauvetage, si nécessaire.

Étapes clés de la préparation pré et postopératoire

Entrée

La veille de l’intervention ou J0.

Préparation préopératoire classique

- Douche avec un antiseptique la veille de l’intervention, puis le jour J.

- Dépilation de la zone à opérer selon les protocoles.

- Hygiène bucco-dentaire avec bain de bouche et brossage des dents.

- Retrait des appareils dentaires.

- Respect des consignes du médecin anesthésiste pour la période à jeun et la prémédication.

Post-interventionnelle

Surveillance en salle de réveil pendant au moins 2 heures, puis retour en chambre d’hospitalisation ou en réanimation, selon l’intervention.

Surveillances spécifiques

Ces tableaux présentent les points clés de la surveillance des lambeaux et des trachéotomies : 9.14

| Lambeau | Surveillance et actions |

| Généralités | Technique chirurgicale pour réparer une perte de substance, qui nécessite une surveillance rapprochée. |

| 1. Paramètres vitaux | Fréquence : selon l’opération et l’établissement. Contrôles : TA, pouls, saturation, température. |

| 2. Chaleur | Lambeau bien perfusé : chaud. Toute baisse de température à signaler immédiatement. |

| 3. Coloration | Doit être plus claire que les tissus environnants. Si pâle, marbré, violet/bleu => risque de thrombose artérielle/veineuse. Prévenir le médecin immédiatement. |

| 4. Pouls capillaire | Test : recoloration après pression (norme = 3 secondes). Patients à peau mate/foncée : surveiller l’aspect visuel et comparer au jour précédent. Si ralenti/effacé => risque de thrombose veineuse. |

| 5. Pouls artériels | Contrôle avec le doppler. Absence de pouls => prévenir le médecin immédiatement (risque de thrombose artérielle). |

| 6. Test de saignement | Scarification avec une aiguille sous-cutanée. Rouge vif = normal. Absence ou saignement bleu => signe de thrombose. |

| 7. Douleur | Évaluer avec EVA ou EN, à adapter selon le patient. |

| 8. Position postopératoire | Respecter le positionnement de la tête pour éviter toute traction sur le pédicule. |

| 9. Pansement | Vérifier qu’il n’est pas compressif. |

| Trachéotomie | Surveillance et actions |

| Généralités | Technique qui court-circuite le nez et la bouche pour garantir la respiration. Protège des fausses routes (aliments, salive, sécrétions). |

| 1. Saturation | Vérifier la saturation en oxygène. |

| 2. Confort respiratoire | Observer la fréquence et l’efficacité respiratoires. |

| 3. Canule | – Taille et type (fenêtrée ou non).- Vérifier la chemise interne. |

| 4. Attache canule | Doit permettre 2 doigts d’écart, ne pas être trop serrée. |

| 5. Sécrétions trachéales | Surveiller l’aspect (quantité, qualité, épaisseur, odeur). |

| 6. Matériel en chambre | S’assurer que tout le matériel nécessaire est disponible (canules de rechange, matériel d’aspiration, etc.). |

Les examens en chirurgie maxillo-facial

- Nasofibroscopie.15

- Panoramique dentaire.

- Tomodensitométrie (TDM) cervico-faciale.

- Cone beam computed tomography (CBCT).

- Test au bleu.

Le test au bleu consiste à faire boire de l’eau mélangée avec du bleu patenté afin de détecter l’orostome. Lorsque le test est positif, un écoulement bleu franc apparaît au niveau cervical.

Les complications

En chirurgie maxillo-faciale les complications postopératoires sont fréquentes et nécessitent une vigilance particulière. La surveillance et la gestion appropriées des risques permettent la récupération optimale des patients et d’éviter des complications graves.

- Delirium tremens : chez les patients présentant des conduites addictives à l’alcool et des difficultés de sevrage.

- Dénutrition : risque lié à l’incapacité à s’alimenter correctement après l’intervention.

- Détresse respiratoire : obstruction de la canule de trachéotomie (bouchon muqueux ou caillot de sang), pneumopathie, œdème aigu du poumon ou embolie pulmonaire.

- Fausse route et troubles de la déglutition : associés à la présence de trachéotomie, SNG, œdème ou radiothérapie.

- Fistule salivaire : formation d’un canal anormal reliant la cavité buccale ou l’oropharynx à la peau, souvent due à des difficultés de cicatrisation (dénutrition, radiothérapie, tabac)16. Prise en charge par arrêt temporaire de l’alimentation orale et soins locaux (méchage).17

- Paralysie faciale : conséquence d’une lésion ou d’une rupture du nerf facial.

- Syndrome de renutrition inapproprié (SRI) : cela concerne les patients dénutris, qui ont besoin d’une reprise progressive et contrôlée des apports caloriques, d’une supplémentation en phosphore et d’une surveillance biologique rigoureuse.

- Troubles de la consolidation osseuse : pseudarthrose, empêchant une récupération fonctionnelle optimale.

- Troubles de la sensibilité : qui touchent la lèvre inférieure, supérieure, ou d’autres zones de la face.

- Escarres : lésions dues à un alitement prolongé, aggravées par l’âge, l’impotence et d’autres complications.

- Hématomes : accumulations de sang sous-cutanées ou périopératoires.

- Orostome : complication associée à une communication anormale entre la bouche et l’extérieur.

- Hémorragies : rupture carotidienne, saignements sur trachéotomie ou aspiration traumatique.

- Infections : pneumopathie, hématome infecté ou infections liées aux dispositifs.

- Thromboembolies : risque de nécrose du lambeau ou d’embolie pulmonaire.

Éducation du patient pour le retour à domicile

Une éducation adaptée du patient favorise une récupération optimale après une intervention en chirurgie maxillo-faciale. Voici les principales consignes à transmettre en ce qui concerne les soins, l’alimentation et les précautions à respecter :

- Alimentation : suivre un régime mou pendant 4 à 6 semaines pour les fractures de mandibule.

- Hygiène bucco-dentaire : si des fils sont présents en endobuccale, réaliser un bain de bouche après chaque repas et utiliser une brosse à dents souple.

- Contre-indication du mouchage : ne pas se moucher pendant 1 mois pour les fractures Le Fort I/II/III, les ostéotomies maxillaires et les fractures du plancher orbital.

- Désobstruction rhino-pharyngée (DRP) : effectuer des DRP 4 à 6 fois par jour si le mouchage est contre-indiqué.

- Soins oculaires et occlusion palpébrale : nettoyer les yeux avec du sérum physiologique 3 fois par jour et appliquer une pommade vitamine A au coucher (en cas de paralysie faciale) pour éviter l’assèchement et prévenir une kératite.

- Soins des cicatrices : nettoyer la cicatrice à l’eau et au savon, la sécher, puis appliquer de la vaseline. Une fois les fils retirés, masser la cicatrice avec un baume cicatrisant et utiliser un écran solaire SPF 50+ en cas d’exposition au soleil pendant 1 an.

- Arrêt du tabac : interdiction de fumer durant la cicatrisation, avec proposition de patchs nicotiniques si besoin.

- Application de glace : appliquer de la glace pour réduire l’œdème.

- Positionnement : dormir en position demi-assise les premiers jours postopératoires.

Actes et soins rencontrés en chirurgie maxillo-faciale

Au cours de votre journée de travail, vous serez amené(e) à effectuer de nombreux actes et soins, parmi lesquels on peut citer : 18

- Ablation des fils, agrafes, redons, manovac, lame de Delbet, crin de Florence, cathéter de ropivacaïne, fil doppler, bourdonnet de Jelonet.

- Accueil du patient et explication du séjour hospitalier.

- Administration et surveillance des traitements (IV, SC, PO, SNG, gastrostomie).

- Aide à la réalisation de l’hygiène bucco-dentaire : bain de bouche.

- Assistance partielle ou totale : toilette, douche, repas, installation au fauteuil.

- Éducation pour le retour à domicile (alimentation, hygiène bucco-dentaire, soins de cicatrice, soins oculaires, surveillance, consignes et soins oculaires).

- Examen clinique et mesure des paramètres vitaux.

- Gestion des drains.

- Injections parentérales (avec calcul de dosage).

- Irrigation des lames endobuccales ou cervicales.

- Pansements complexes (lambeaux, pression négative).

- Pansements simples et ablation de fils/agrafes.

- Perfusions périphériques (avec calcul de dosage).

- Pose, maintenance, surveillance et retrait de cathéter veineux périphérique.

- Pose, maintenance, surveillance et retrait de la SNG.

- Pose, surveillance et retrait de sondes urinaires.

- Prélèvements biologiques et examens (ECG, ECBC, test au bleu).

- Prélèvements veineux.

- Préparation pour les examens radiologiques et fonctionnels.

- Préparation d’une PCA de morphine.

- Quantification des drains et surveillance des dispositifs de drainage.

- Soins de trachéotomie et aspirations bronchiques.

- Surveillance de la reprise alimentaire et des fausses routes.

- Surveillance des lambeaux.

- Surveillance pré et postopératoire.

- Commande, réception, pose et surveillance d’une transfusion sanguine.

Vous trouverez, dans l’unité d’enseignement 4.4 de Réussis ton IFSI, des cours approfondis sur la méthode de chacun de ces soins.

Traitements rencontrés en chirurgie maxillo-faciale

La pharmacologie en CMF comprend une variété de médicaments, tels que :

- Les antalgiques (paliers I, II et III)

- Les anticoagulants (HBPM/HNF/anticoagulant oraux: AVK/AOD)

- Les antiagrégants plaquettaires

- Les anti-inflammatoires non stéroïdiens et stéroïdiens (AINS/AIS)

- Les antibiotiques

- Les antihypertenseurs

- Les antidiabétiques oraux (ADO)

Toutes ces classes thérapeutiques sont traitées dans l’unité d’enseignement 2.11 sur la plateforme Réussis ton IFSI.

Prérequis du stage en chirurgie maxillo-faciale

Le service de chirurgie maxillo-faciale nécessite la maîtrise de certains prérequis :

- Anatomie et physiopathologie : maîtriser les structures faciales, les glandes salivaires et leurs fonctions.

- Pathologies et interventions : connaître les principales pathologies (fractures, tumeurs, greffes) et les interventions courantes.

- Hygiène et asepsie : revoir les cours de l’unité d’enseignement 2.10 et appliquer strictement les protocoles pour prévenir les infections.

- Pharmacologie : connaître les traitements utilisés (antalgiques, antibiotiques, anticoagulants, etc.).

Objectifs de stage en chirurgie maxillo-faciale

En stage de CMF, vous pourrez acquérir et valider différentes compétences, en fonction de votre niveau et de vos objectifs.

Notre équipe a écrit un article sur la rédaction de vos objectifs de stage : comment fixer ses objectifs de stage en soins infirmiers

Voici une liste non exhaustive de compétences requises dans la structure d’accueil :

- Administrer des médicaments selon la prescription médicale et en surveiller les effets.

- Administrer des traitements par la SNG et le passage d’alimentation tout en effectuant les surveillances associées.

- Connaître les différentes pathologies rencontrées dans le service.

- Connaître l’anatomie craniofaciale.

- Effectuer des irrigations sur lame et ses surveillances.

- Être capable de prendre en charge un patient porteur de trachéotomie, y compris ses soins et ses surveillances.

- Expliquer les consignes postopératoires adaptées en fonction de l’intervention chirurgicale.

- Gérer une entrée classique et une entrée en urgence : du recueil de données à la macrocible d’entrée.

- Participer aux soins d’hygiène et de confort.

- Planifier et exécuter les soins en fonction de l’état clinique du patient.

- Poser et surveiller une transfusion.

- Poser et surveiller une SNG.

- Poser et surveiller une SU.

- Poser un aérosol sur trachéotomie.

- Poser une voie veineuse périphérique en respectant les règles d’hygiène.

- Prendre en charge un patient post retour de réanimation.

- Préparer des traitements en pousse-seringue électrique.

- Préparer une PCA de morphine.

- Réaliser des pansements simples (non stériles) et complexes (stériles).

- Savoir effectuer des aspirations endotrachéales.

- Savoir préparer une chambre de trachéotomie.

- Savoir reconnaître les signes de détresse respiratoire.

- Surveiller la recoloration d’un lambeau et le pouls au doppler.

- Surveiller les paramètres vitaux pré et postopératoires.

Professionnel(le)s rencontré(e)s en chirurgie maxillo-faciale

Ceci dépend de l’établissement dans lequel vous serez en stage, mais, en général, vous rencontrerez : 18

- Agent de service hospitalier

- Aide-soignant(e)

- Assistante sociale

- Cadre de santé

- Chirurgien(ne), interne, externe

- Diététicien(ne)

- Infirmier(e)

- Infirmier(e) de réhabilitation améliorée après chirurgie (RAAC)*

- Infirmier(e)s de coordination (IDEC)

- Kinésithérapeute

- Orthophoniste

- Psychologue

- Secrétaires hospitalières

- Secrétaires médicales

- Socio-esthéticien(ne)

*L’infirmier(e) RAAC optimise la prise en charge post-chirurgicale pour prévenir les complications et réduire la durée d’hospitalisation.19

Témoignage d’une infirmière en chirurgie maxillo-faciale

Dans le cadre de notre série « Guides de stage infirmiers » , nous tenons à ce que chaque article soit rédigé par un(e) infirmier(e) expérimenté(e) qui exerce dans le lieu de stage concerné. Pour ce guide du stage infirmier en chirurgie maxillo-faciale, nous avons eu la chance de collaborer avec Sabina Moolye, une infirmière aguerrie exerçant dans ce service.

Dans le cadre de la rédaction de cet article, Sabina a non seulement contribué par son expertise, mais a également généreusement accepté de partager son expérience personnelle en chirurgie maxillo-faciale, ainsi que ses précieuses recommandations pour les étudiant(e)s sur le point de débuter un stage dans ce service :

Pourquoi as-tu choisi de travailler en chirurgie maxillo-faciale ?

Par pur hasard…

J’avais effectué mon stage infirmier pré-professionnel en chirurgie vasculaire. Le stage m’ayant énormément plu, il avait été convenu avec la cadre de santé de m’embaucher dès l’obtention de mon diplôme. Cependant, l’effectif était au complet. D’autres postes au sein de l’hôpital de la Pitié Salpêtrière m’ont été proposés, dont la chirurgie maxillo-faciale. Ayant entendu beaucoup de bien de ce service concernant l’équipe ainsi que la diversification des soins, je me suis dit : pourquoi pas ?

J’ai obtenu une demi-journée de découverte avant de signer le contrat. Cette demi-journée a suffi pour me convaincre de rejoindre cette spécialité.

Qu’est-ce qui te plaît le plus en chirurgie maxillo-faciale ?

La chirurgie maxillo-faciale est unique grâce à la diversification des soins ainsi que des pathologies prises en charge. Ce qui me fascine encore aujourd’hui, c’est la manière dont le visage est remodelé, restructuré de façon à donner une nouvelle identité au patient. Les chirurgies de reconstruction à la suite d’un traumatisme ou d’un cancer changent la vie d’une personne à tout jamais.

En effet, le visage est la première chose que l’on regarde chez une personne. C’est ce visage qui, de par ce sourire, cette voix, ces yeux qui pétillent, ce nez qui se fronce, ce dynamisme, ces expressions, nous permet de communiquer indirectement avec autrui. Alors quand on voit du changement, le visage nous semble étranger. Il est alors important de se sentir soutenu(e) et de se préparer psychologiquement à ce que son visage ne soit plus jamais comme avant. Mais cela peut également être une chirurgie esthétique et donc un changement volontaire de l’ossature de la face. Le rôle de l’infirmier(e) est alors primordial tant au niveau de l’écoute active, de la présence et de la réassurance.

La chirurgie maxillo-faciale est, selon moi, le meilleur service de chirurgie où j’ai travaillé. Je peux dire avec certitude que la passion pour cette spécialité continue de m’animer chaque jour.

La cohésion entre équipe médicale et paramédicale apporte un climat de confiance et d’entraide. Nous avons également la chance d’avoir des cours présentés par l’un des chefs du service tous les 2 mois afin d’approfondir nos connaissances sur les différentes pathologies rencontrées dans le service.

Quels conseils donnerais-tu à un(e) étudiant(e) sur le point de commencer un stage en chirurgie maxillo-faciale ?

Je conseillerais aux étudiant(e)s qui commencent un stage en chirurgie maxillo-faciale de s’intéresser à ce domaine. Il faut également se préparer psychologiquement à la défiguration possible au niveau du visage. La chirurgie maxillo-faciale comprend de la chirurgie esthétique, mais qui reste minime comparée à la traumatologie faciale à la suite d’accidents de la voie publique et à la reconstruction post-exérèse de tumeur. Il faut également s’attendre à certaines odeurs au niveau de la cavité buccale (nécrose de lambeau, infection, etc.) ainsi que des sécrétions trachéo-bronchiques malodorantes.

Le travail en collaboration avec l’aide-soignant(e) est primordial dans ce service, notamment en cancérologie. Elles/ils seront vos meilleur(e)s allié(e)s, alors n’hésitez pas à leur demander conseil !

Il est également important d’être curieux/curieuse, de poser des questions et d’observer afin de vous familiariser avec les pathologies, les traitements, les soins et les dispositifs du service.

Devenir infirmier(e) en chirurgie maxillo-faciale

Le stage en chirurgie maxillo-faciale offre une expérience riche et variée, qui permet de développer des compétences techniques, cliniques et relationnelles. La prise en charge de patients polypathologiques, âgés de 16 à 90 ans, renforce la capacité d’adaptation et une communication adaptée à chaque situation.

Les soins spécifiques, tels que la surveillance des trachéotomies et des lambeaux, permettent d’acquérir des compétences transférables en réanimation, soins intensifs ou bloc opératoire. Ce stage développe également la dextérité en gestion de pansements complexes (greffes, lambeaux, méchages).

Des perspectives d’évolution existent grâce à des diplômes universitaires (douleur, addictologie, cicatrisation) et à des postes tels qu’infirmier(e) de coordination, RAAC, cadre de santé et formateur/formatrice, ce qui ouvre la voie à des carrières spécialisées enrichissantes.

Sources

- Groupe hospitalier privé Ambroise Paré Hartmann « Chirurgie maxillo-faciale » consulté le 27/01/2024.

- Collège national des enseignants de chirurgie maxillo-faciale et chirurgie orale Elsevier Masson. « Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie (4e édition) » 2017

- Dr Bandini « Chirurgie Orthognathique – Ostéotomie Mandibulaire » consulté le 27/01/2025.

- Professeur Boris LAURE, Isabelle GATIEN « La chirurgie orthognatique, CHRU de Tours » 05/2020.

- Hôpital de la Pitié Salpêtrière, Dr Floriane COMBES, Sabina MOOLYE « Livret d’accueil des étudiants en soins infirmiers » 03/2024.

- Sénat « Proposition de loi relative à l’instauration d’un nombre minimum de soignants par patient hospitalisé » 25/01/2023

- La société française de stomatologie chirurgie maxillo-faciale et chirurgie orale (SFSCMFCO).

- Société VBM « Manomètre à ballonnet » 20/11/2023.

- Hôpital de la Pitié Salpêtrière, Sabina MOOLYE « Cours sur la trachéotomie » 09/2024.

- Institut national du cancer « Définition de la sonde nasogastrique » consulté le 27/01/2025.

- Institut national du cancer « Définition de la gastrostomie » consulté le 27/01/2025.

- CHU de Québec Université Laval « Évaluation du doppler implantable : surveillance des lambeaux libres en chirurgie reconstructive » consulté le 27/01/2025.

- Société COOK médical « Doppler système de contrôle du débit sanguin » 11/ 2021.

- Hôpital de la Pitié Salpêtrière, Dr Jebrane BOUAOUD, Sabina Moolye « Consignes postopératoires », 05/2024.

- Institut de Cancérologie de Lorraine « Définition de la nasofibroscopie » consulté le 27/01/2025.

- Institut national du cancer « Définition orostome » consulté le 27/01/2025.

- Hôpital de la Pitié Salpêtrière, Dr Jean-Philippe FOY, Carine BOBET, Sabina MOOLYE « Prise en charge des plaies complexes en chirurgie maxillo-faciale » 17/10/2024.

- Hôpitaux Universitaires Paris Nord Val de Seine « Livret d’accueil du service de Chirurgie maxillo-faciale » 18/10/2010

- Haute Autorité de Santé « Programmes de récupération améliorée après chirurgie (RAAC) » 06/2016