Le cathéter veineux périphérique est le dispositif intraveineux le plus utilisé en milieu hospitalier.1 On estime à 25 millions le nombre de cathéters mis en place tous les ans en France.2 Malgré son apparente banalité, cette procédure invasive n’est pas anodine et présente de nombreuses complications.

En effet, jusqu’à 50 % des cathéters veineux périphériques échouent prématurément, en raison de complications mécaniques (retrait accidentel, obstruction), vasculaires (phlébite, thrombose veineuse, extravasation) ou infectieuses (infection locale, bactériémie)3. Même si le taux de bactériémie associée aux cathéters veineux périphériques est plus faible que celui des cathéters centraux, leur fréquence d’utilisation élevée en fait une source d’infections nosocomiales non négligeable. Leur impact cumulé en termes de morbidité, de mortalité et de coûts en soins de santé constitue un véritable enjeu de santé publique.4.5

Pourtant, la majorité de ces complications peuvent être évitées grâce à une surveillance infirmière rigoureuse, une évaluation quotidienne de la pertinence du dispositif, une traçabilité systématique, et surtout, par l’harmonisation continue des pratiques professionnelles, fondée sur les recommandations actualisées et partagées au sein des équipes de soins.

Dans cet article, vous découvrirez les principales bonnes pratiques de maintenances, les complications liées au cathéter veineux périphérique, leurs signes d’alerte, les bonnes pratiques de surveillance, et les conduites à tenir en cas de complications. Pour approfondir les étapes de la pose de cathéter selon les recommandations actuelles, nous vous invitons à consulter notre guide infirmier : la pose d’une voie veineuse périphérique en 6 étapes, conçu pour vous accompagner pas à pas.

Quels sont les risques liés à la voie veineuse périphérique ?

La pose d’une voie veineuse périphérique, bien que courante, n’est pas sans risques. Identifier et comprendre les complications potentielles permet à l’infirmier(e) de mettre en place des surveillances ciblées et des actions de prévention adaptées.

- Extravasation.3.6.7.8

- Obstruction. 6.8

- Phlébite.7.8

- Embolie gazeuse.1.6

- Infections.1.7

- Lésion nerveuse.6.7

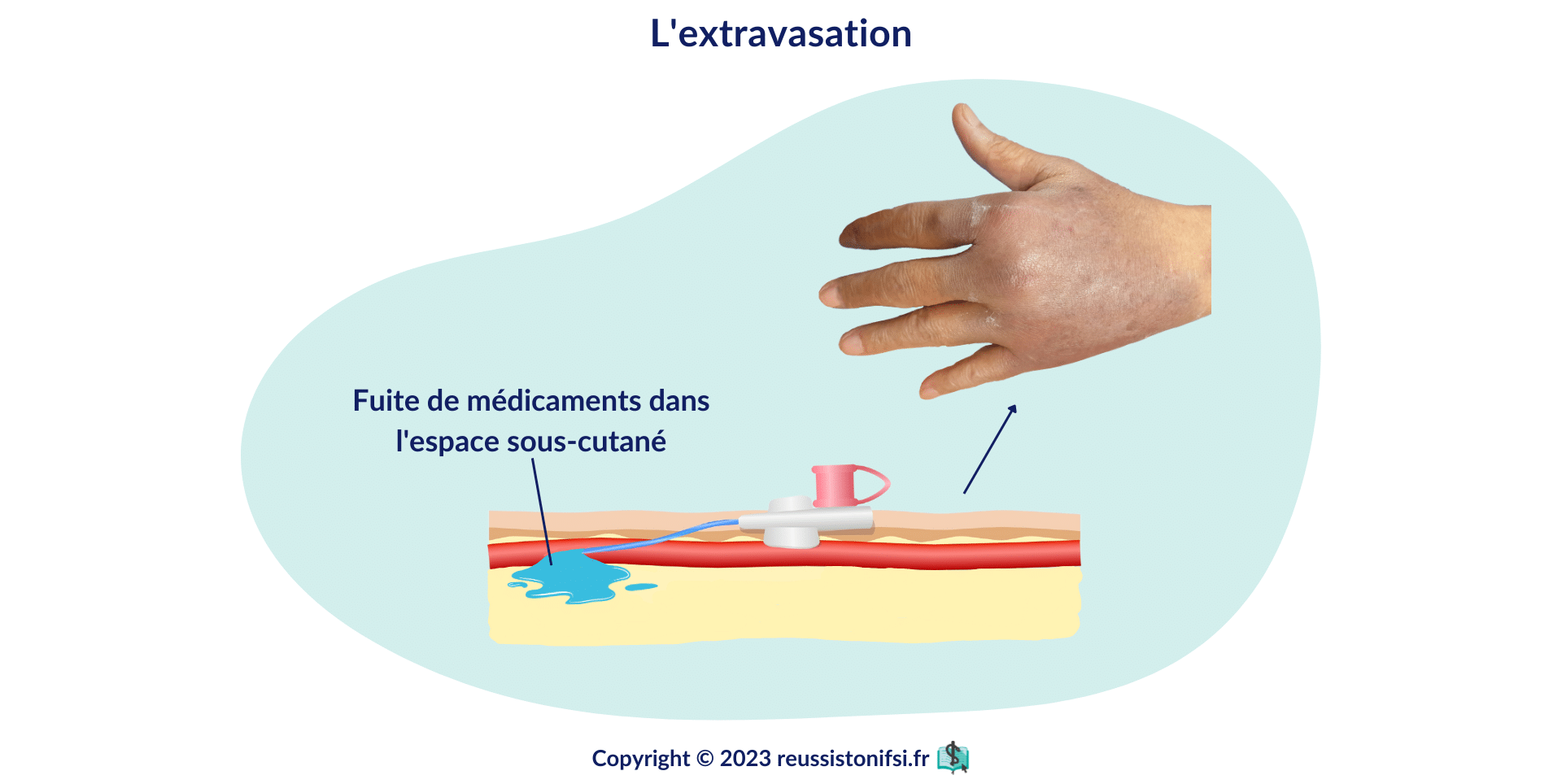

Extravasation d’un cathéter veineux périphérique

Définition

L’extravasation correspond à l’injection accidentelle d’un médicament ou d’une solution intraveineuse dans les tissus périvasculaires ou sous-cutanés, au lieu du compartiment vasculaire prévu. Il s’agit d’un incident rare, mais potentiellement grave, qui peut entraîner des lésions importantes si la substance en cause est irritante ou vésicante.9

On distingue trois types de produits :

- Les substances non irritantes : elles ne provoquent ni inflammation ni dommage tissulaire significatif. (exemples : sérum physiologique (NaCl 0,9 %), glucose 5 %, solutions de Ringer Lactate)

- Les substances irritantes : elles peuvent entraîner une sensation de brûlure, une douleur localisée, une inflammation, voire des signes de phlébite. (exemples : phénobarbital, KCl (chlorure de potassium), ciprofloxacine)

- Les agents vésicants : ces produits sont les plus à risque. Leur extravasation peut causer des atteintes sévères comme des ulcérations, une nécrose tissulaire, voire nécessiter un débridement chirurgical ou une greffe cutanée. (exemples : doxorubicine (antinéoplasique anthracycline), vincristine (alcaloïde de la pervenche), mitomycine C)

Signes et symptômes

La sévérité d’un épisode d’extravasation varie en fonction de plusieurs facteurs : la nature du produit injecté (non irritant, irritant ou vésicant), sa concentration, le volume extravasé, la durée d’exposition des tissus, le site d’injection, ainsi que les caractéristiques individuelles du patient (âge, état vasculaire, comorbidités).

Les signes cliniques d’extravasation comprennent :

- une douleur immédiate ou croissante au point d’injection,

- une rougeur ou un érythème localisé,

- un œdème, une induration,

- un ralentissement ou une interruption de la perfusion.

Dans les cas les plus graves, l’extravasation peut entraîner :

- une nécrose cutanée,

- des atteintes profondes des tendons, des nerfs ou des articulations,

- des infections secondaires, des abcès,

- voire, exceptionnellement, des séquelles fonctionnelles majeures ou une amputation.

Conduite à tenir

En cas de suspicion ou de confirmation d’extravasation, une intervention rapide et adaptée est essentielle pour limiter les dommages tissulaires : 10

- Interrompre immédiatement la perfusion en arrêtant le dispositif d’administration, mais laisser le cathéter en place afin de pouvoir éventuellement aspirer le produit.

- Aspirer doucement à l’aide d’une seringue stérile de 10 mL, dans la mesure du possible, afin de récupérer le maximum de produit extravasé.

- Ne pas rincer la veine ni injecter de solution.

- Alerter sans délai un médecin, notamment si le produit est irritant, vésicant ou cytotoxique.

- Une fois l’aspiration terminée, retirer délicatement le cathéter.

- Surélever le membre atteint pour limiter l’inflammation et favoriser le drainage.

- Appliquer une compresse sèche froide ou chaude selon le type de produit injecté.10.11

- Ne jamais appliquer de pansement compressif qui risquerait d’aggraver les lésions tissulaires.

- En cas de formation de vésicules ou de cloques, aspirer leur contenu à l’aide d’une seringue stérile de 1 mL munie d’une aiguille fine.

- Délimiter la zone atteinte à l’aide d’un feutre cutané pour suivre l’évolution de la lésion.

- Assurer une surveillance régulière du site (douleur, coloration, extension des lésions, signes d’infection).

- Tracer avec précision l’incident dans les transmissions écrites du dossier patient : heure, produit impliqué, conduite tenue, état du site, mesures engagées.

En cas d’extravasation de produits cytotoxiques ou vasoconstricteurs, le risque de nécrose est élevé : appeler en urgence le médecin référent ou l’équipe spécialisée (oncologie, pharmacie hospitalière).

À éviter : 11

- Les compresses alcoolisées, qui augmentent le risque de brûlures.

- Les compresses humides, sources potentielles de macération cutanée.

Prévention

Il est indispensable de surveiller systématiquement le site d’injection avant, pendant et après toute administration intraveineuse. Les signes d’alerte à rechercher sont : 12

- une douleur inhabituelle au niveau du site d’insertion du cathéter,

- un œdème, une induration,

- une rougeur ou une pâleur locale,

- une peau tendue, froide ou décolorée,

- l’apparition de vésicules,

- un ralentissement ou l’arrêt de la perfusion,

- une résistance anormale à l’injection,

- ou un retour veineux absent.

Dès l’insertion du cathéter, il est recommandé de contrôler la perméabilité de la voie en vérifiant le retour sanguin et en rinçant avec une solution de NaCl 0,9 %avant l’administration de tout médicament.11 Ces gestes simples permettent de confirmer la bonne position intraveineuse et de limiter les dépôts intraluminaux propices à une obstruction et à une extravasation.

Obstruction d’une voie veineuse périphérique

Définition

L’obstruction d’un cathéter veineux périphérique correspond à une interruption partielle ou totale du flux de perfusion à travers le dispositif. Elle peut être mécanique (tubulure coudée, robinet mal positionné, valve fermée), physico-chimique (incompatibilité médicamenteuse, précipitation de solutés) ou thrombotique (formation de caillots intraluminaux ou péricatéthériaux).

Des dépôts lipidiques ou des résidus médicamenteux peuvent également s’accumuler dans la lumière du cathéter, en particulier en l’absence de rinçage approprié, favorisant l’occlusion.

Signes et symptômes

Une obstruction se manifeste généralement par une résistance inhabituelle à l’injection, une diminution du débit de perfusion, voire une absence totale de reflux sanguin lors de la vérification de la perméabilité. Le patient peut également signaler une douleur ou une sensation de pression au point d’insertion lors de l’administration.

Conduite à tenir

En cas de suspicion d’obstruction, si la solution ne s’écoule plus malgré un rinçage pulsé correctement effectué, plusieurs vérifications doivent être réalisées.

L’infirmier(e) doit tout d’abord :

- Contrôler la hauteur du soluté pour s’assurer d’un débit gravitaire suffisant.

- Examiner la ligne de tubulure à la recherche d’un éventuel coude ou d’une valve mal positionnée.

- Vérifier le positionnement du cathéter : un mouvement du patient peut avoir provoqué un déplacement ou une mauvaise orientation du dispositif.

Il est ensuite possible, dans certaines situations et uniquement si le produit perfusé le permet, de relancer temporairement le débit au maximum afin d’évaluer la présence d’un éventuel obstacle. Si la résistance persiste ou si le reflux sanguin est absent, cela suggère une occlusion probable.Dans ce cas, il est préférable de retirer le cathéter et d’en poser un nouveau, après évaluation de la pertinence de la voie veineuse périphérique (VVP). Toute manipulation doit être documentée dans le dossier de soins.

Prévention

La prévention des obstructions de cathéters veineux périphériques repose sur des pratiques rigoureuses et standardisées. Avant toute administration, il est impératif de vérifier la compatibilité médicamenteuse afin d’éviter la formation de dépôts ou de précipités susceptibles d’obstruer le dispositif.

Le rinçage systématique du cathéter est une mesure centrale. Il doit être effectué : 11

- après l’insertion du cathéter,

- après chaque reflux sanguin,

- après l’injection d’un médicament,

après un prélèvement sanguin, - et, en l’absence d’utilisation, au moins une fois toutes les 12 heures.

Concernant les volumes de rinçage, les recommandations sont les suivantes :

- 10 mL de NaCl 0,9 % entre deux médicaments.

- 20 mL de NaCl 0,9 % après l’administration de solutions visqueuses ou adhérentes (comme la nutrition parentérale, les dérivés sanguins ou les produits de contraste).

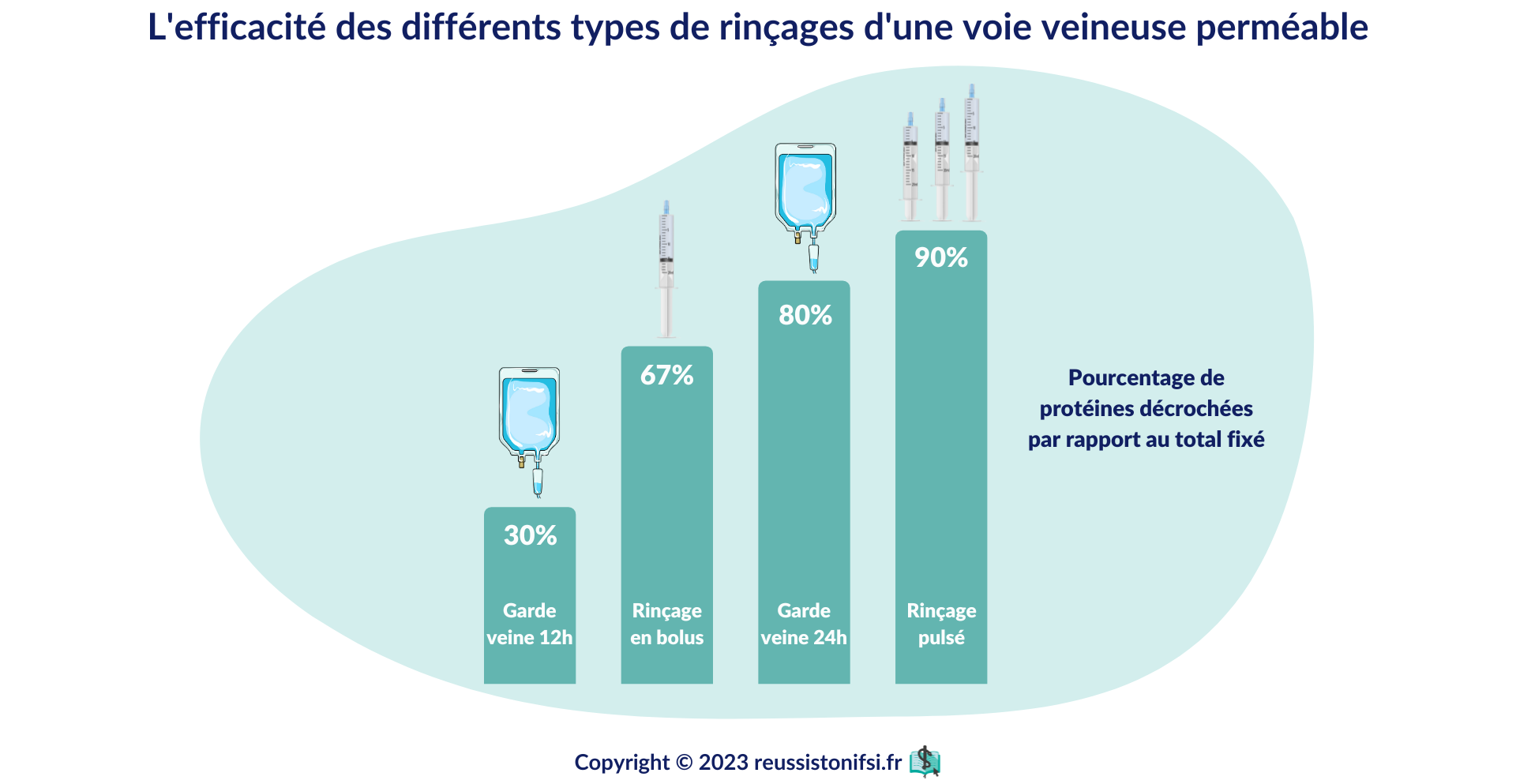

Trois méthodes principales sont utilisées en établissement de santé :

- le garde veine continu sur 24 heures,

- le rinçage en bolus, réalisé à l’aide d’une seringue de 10 mL injectée d’un seul coup,

- et le rinçage pulsé, effectué avec une seringue d’au moins 10 mL, en injectant le sérum physiologique par petites pressions successives et rapides, entrecoupées de pauses. Cette dernière technique est jugée plus efficace pour déloger les protéines et les résidus fixés sur les parois du cathéter.13.14

Il est cependant essentiel d’adapter la technique de rinçage au médicament administré. Certains produits, comme le chlorure de potassium ou les amines vasopressives, nécessitent un débit strictement contrôlé. Dans ces cas, le rinçage pulsé est contre-indiqué, car il pourrait entraîner des effets indésirables graves. Une vigilance particulière est donc de mise.

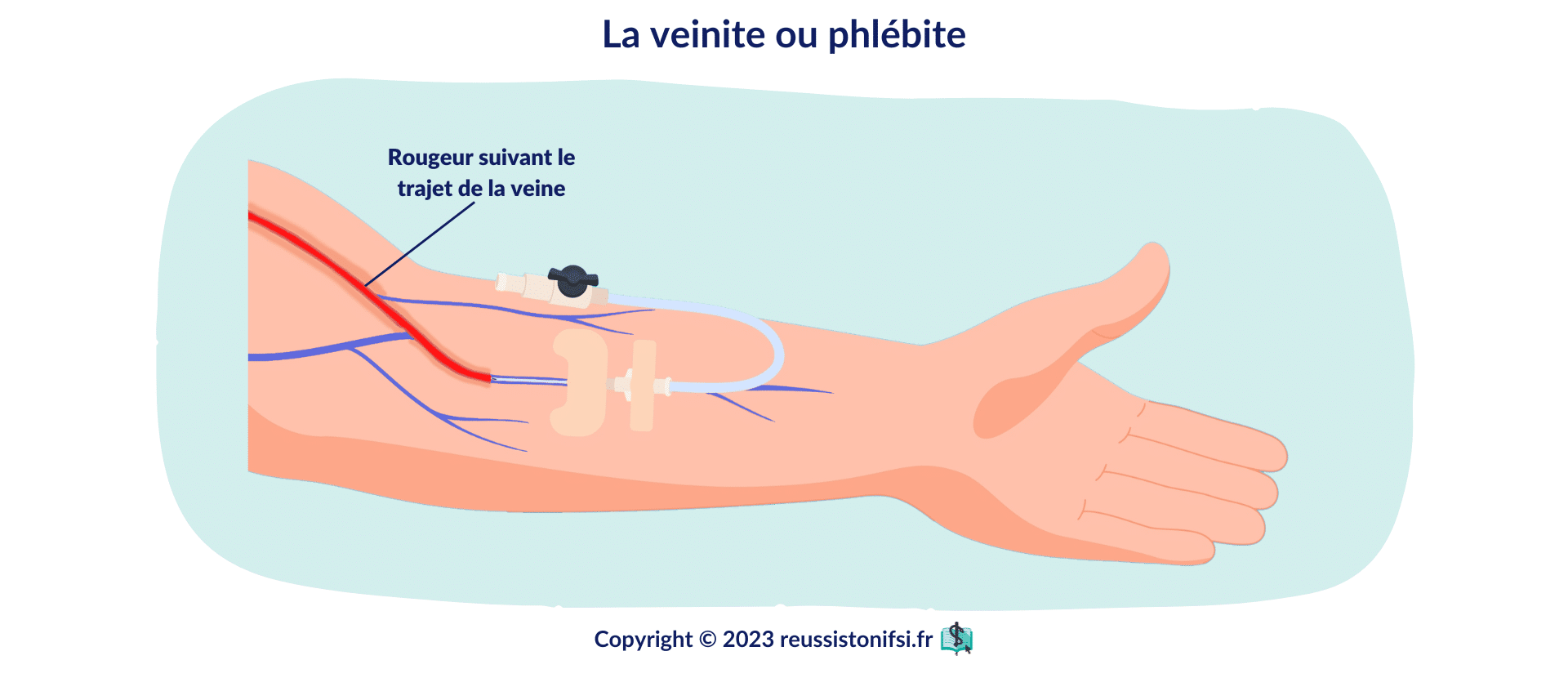

Veinite et thrombose veineuse sur cathéter veineux périphérique

Définition

La veinite, plus couramment appelée phlébite, désigne une inflammation de la paroi d’une veine. Elle peut être déclenchée par plusieurs facteurs : la présence d’un cathéter veineux périphérique, notamment si son calibre est inadapté, l’administration de médicaments irritants (comme le chlorure de potassium). Elle peut évoluer vers une complication plus grave lorsqu’elle s’associe à la formation d’un caillot sanguin, on parle alors de thrombophlébite.

Attention, par abus de langage le terme “phlébite” a remplacé chez les francophones le terme de “thrombophlébite”. Il y a souvent confusion entre les deux termes, c’est pourquoi vous entendrez parler de “phlébite” pour parler de thrombose.15

Il est donc essentiel de faire la distinction suivante :

- La phlébite correspond à une inflammation aiguë ou chronique de la veine.12.16

- La thrombose veineuse se définit comme l’obstruction partielle ou totale d’une veine par un thrombus. Lorsqu’elle s’accompagne d’une inflammation de la paroi veineuse, on parle alors plus justement de thrombophlébite.

Signes et symptômes

Les manifestations cliniques de la veinite, aussi appelée phlébite, apparaissent généralement à proximité du point d’insertion du cathéter ou le long de la veine concernée. Les signes locaux les plus fréquemment observés incluent12 :

- une douleur localisée au niveau du site d’insertion,

- une chaleur anormale,

- une rougeur (érythème),

- une sensibilité accrue,

- et parfois la présence d’un cordon veineux palpable.

Ces symptômes peuvent survenir pendant toute la durée du cathétérisme, voire jusqu’à 48 heures après le retrait du dispositif. Si elle n’est pas détectée et traitée rapidement, la veinite peut évoluer vers des complications plus graves comme une thrombose veineuse ou une bactériémie.

En cas de thrombose veineuse, les signes cliniques sont plus étendus et peuvent inclure :

- douleur persistante ou intense dans le membre atteint,

- œdème,

- difficultés de mobilisation de l’extrémité, voire du cou ou de la poitrine selon la localisation.

Conduite à tenir

En présence de signes inflammatoires au niveau du point de ponction (douleur, rougeur, chaleur, induration), le cathéter veineux périphérique doit être retiré immédiatement, mais ne doit pas être jeté : il pourra, si nécessaire, être adressé au laboratoire de microbiologie pour analyse.

Une échographie Doppler est souvent indiquée pour rechercher une éventuelle thrombose veineuse, en particulier si l’inflammation s’étend au trajet veineux ou s’accompagne de symptômes systémiques.

Les mesures de prise en charge incluent : 17

- l’application de chaleur locale à l’aide de compresses chaudes pour favoriser la vasodilatation et soulager l’inconfort ;

- la surélévation du membre concerné afin de réduire l’œdème ;

l’administration d’un antalgique, si nécessaire, selon prescription médicale.

Les techniques alternatives telles que l’application d’alcool, de crèmes ou de pommades n’ont pas apporté la preuve d’une efficacité notable dans ce contexte et sont, par conséquent, déconseillées.À noter : une phlébite caractérisée par une rougeur, une douleur ou une chaleur locale impose le retrait immédiat du cathéter afin de limiter la progression de l’inflammation ou l’apparition de complications infectieuses ou thromboemboliques.12.18

Prévention

La prévention des veinites et thromboses liées aux cathéters veineux périphériques repose sur le respect rigoureux des bonnes pratiques lors de leur pose et de leur entretien. Cela inclut :

- le choix judicieux du site d’insertion, en privilégiant les veines de bon calibre, à distance des zones de flexion ou déjà traumatisées ;

- l’hygiène des mains systématique avant toute manipulation du dispositif ;

- l’application stricte d’une technique aseptique, tant lors de l’insertion que lors des soins ultérieurs (antisepsie du point de ponction, manipulation des raccords et robinets avec des compresses imprégnées d’antiseptique, etc.).

Ces mesures réduisent significativement le risque de colonisation microbienne, d’irritation mécanique ou chimique et de complications thromboemboliques.

Embolie gazeuse liée à un cathéter veineux périphérique

Définition

L’embolie gazeuse correspond à l’introduction accidentelle de bulles d’air dans la circulation sanguine. Ces bulles peuvent obstruer partiellement ou totalement un vaisseau, et ainsi perturber le flux sanguin vers les organes et entraîner des lésions tissulaires graves. Si de petites bulles d’air présentes dans la tubulure sont généralement sans conséquence, une quantité importante d’air, par exemple une tubulure entièrement remplie, représente une urgence vitale. Une telle situation peut provoquer un arrêt circulatoire ou respiratoire, en particulier si l’air atteint les cavités cardiaques ou les artères pulmonaires.19

Ce risque rare, mais potentiellement fatal, justifie une vigilance accrue lors de la préparation et de la surveillance des perfusions.

Signes et symptômes

Les manifestations cliniques d’une embolie gazeuse varient selon la quantité d’air injectée, la rapidité de sa diffusion dans la circulation, ainsi que la localisation et la sensibilité des organes touchés. Parmi les signes les plus fréquemment rapportés figurent :

- une douleur thoracique brutale,

- une dyspnée (essoufflement),

- une respiration haletante ou inefficace (gasping),

- des sifflements respiratoires (wheezing),

- une hypotension artérielle,

- des sensations de vertige ou un malaise,

- une confusion aiguë, voire une perte de conscience,

- et, dans les cas les plus graves, une paralysie brutale ou un arrêt cardio-respiratoire.

Conduite à tenir

La prise en charge d’une embolie gazeuse est une urgence vitale. Dès suspicion, il convient d’agir rapidement et méthodiquement :

- Clampage immédiat de la tubulure afin de stopper toute nouvelle entrée d’air.

- Vérification minutieuse de toutes les connexions du dispositif intraveineux pour identifier et sécuriser la source potentielle d’introduction d’air.

- Installation du patient en décubitus latéral gauche avec position de Trendelenburg (tête en bas). Cette position permet de piéger l’air dans l’apex du ventricule droit, et donc de limiter son passage vers la circulation pulmonaire.

- Appel immédiat du médecin pour évaluation et prise en charge spécialisée.

- Administration d’oxygène à 100 % par masque haute concentration pour favoriser la réabsorption de l’air et améliorer l’oxygénation tissulaire.

Ce protocole doit être complété par une surveillance clinique rapprochée et, si nécessaire, un transfert en unité de soins intensifs.

Prévention

Pour prévenir le risque d’embolie gazeuse, l’infirmier(e) doit systématiquement purger l’ensemble des tubulures avant leur raccordement au dispositif veineux, et expulser toute bulle d’air contenue dans les seringues avant toute injection. Cette vérification minutieuse fait partie intégrante des bonnes pratiques de sécurité lors des soins intraveineux et doit être réalisée à chaque administration ou manipulation du dispositif.19

Infection d’un cathéter veineux périphérique

Définition

Une infection liée à un cathéter veineux périphérique résulte généralement de la colonisation du dispositif par des agents pathogènes. Cette colonisation peut évoluer et passer d’une infection locale à une bactériémie si les micro-organismes atteignent la circulation sanguine. Ce type d’infection peut gravement compromettre la prise en charge thérapeutique, notamment chez les patients avec un terrain fragile, et constitue une cause évitable, mais persistante, de morbidité hospitalière.7

Les mécanismes de contamination sont multiples :

- Contamination extraluminale, par migration de la flore microbienne cutanée du patient ou du personnel soignant autour du cathéter, souvent lors de l’insertion ou des manipulations.

- Contamination endoluminale, par colonisation du canal interne à la suite d’un non-respect des règles d’asepsie lors des perfusions.

- Contamination des liquides de perfusion, lors de l’utilisation de solutés contaminés.

- Contamination hématogène, à partir d’un autre foyer infectieux distant, par dissémination sanguine.

Ces voies d’entrée favorisent la prolifération bactérienne, la formation de biofilm sur le dispositif et, en l’absence d’intervention, le passage systémique des agents pathogènes.

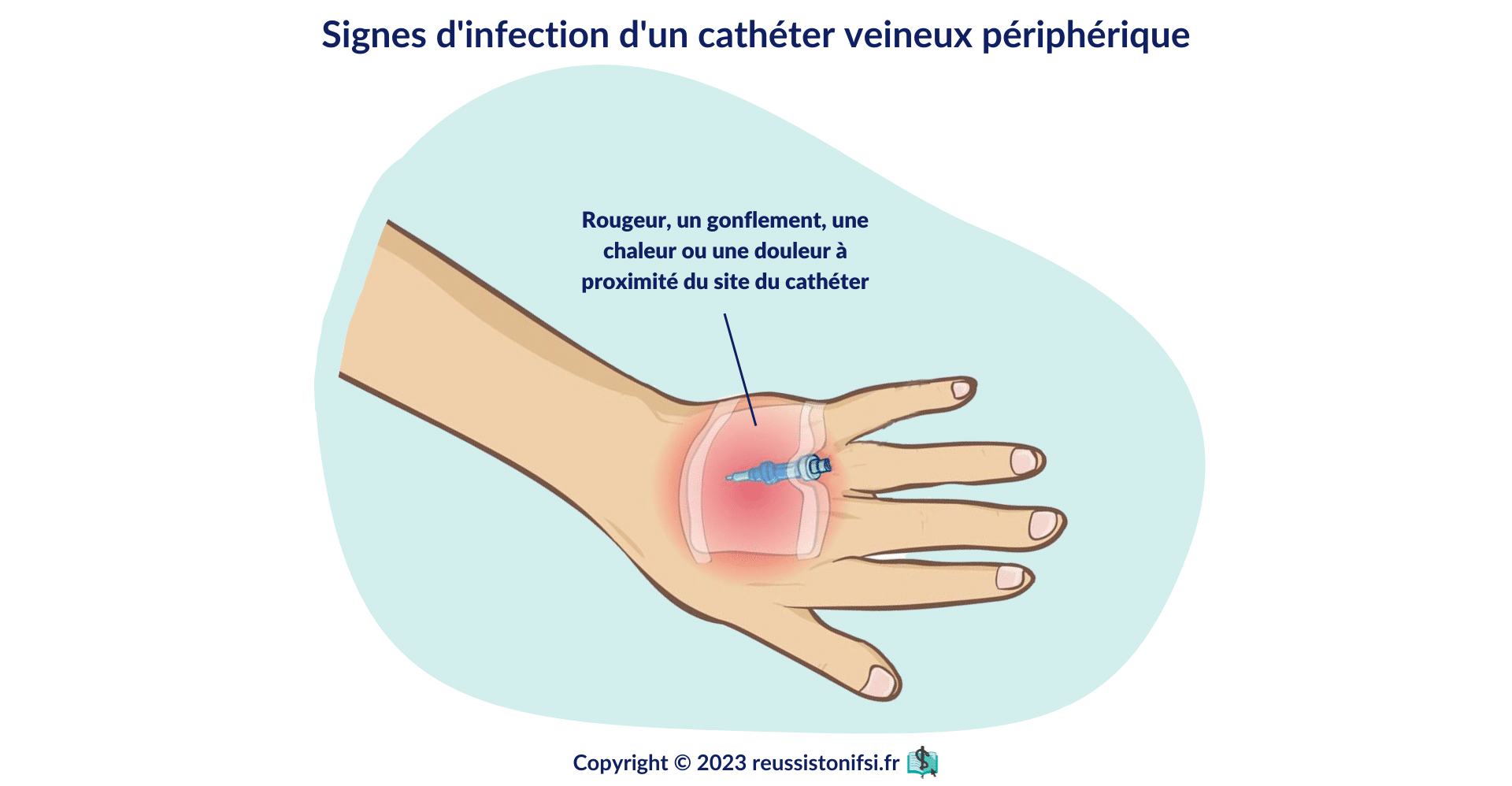

Signes et symptômes

Les signes d’une infection de cathéter veineux périphérique sont une rougeur, un gonflement, une chaleur ou une douleur à proximité du site du cathéter.6 Les autres signes peuvent inclure de la fièvre, des frissons, une odeur nauséabonde ou un écoulement au niveau du site du cathéter.

Conduite à tenir

- En cas de suspicion de bactériémie, rechercher les signes d’hyperthermie, de frissons, de marbrures, de tachycardie, d’hypotension.

- Retirer le cathéter sans le jeter, afin de permettre une éventuelle analyse microbiologique.1.13.20

- Réaliser des hémocultures, selon la prescription médicale ou les protocoles en vigueur, pour identifier l’agent pathogène.

- Mettre en place rapidement une antibiothérapie adaptée, si nécessaire, après évaluation clinique et sur prescription.

Ces mesures visent à limiter la progression vers des formes graves, telles que le sepsis.

Prévention

La prévention des infections liées au cathéter veineux périphérique repose sur une hygiène rigoureuse, une surveillance continue et le strict respect des protocoles établis. Elle implique l’ensemble de l’équipe soignante et suppose une vigilance à chaque étape du soin, de la pose à l’ablation.

Hygiène et gestes aseptiques

- Une hygiène des mains rigoureuse est indispensable avant et après toute manipulation du cathéter.13.20

- Il est impératif de ne jamais réinsérer un cathéter délogé, même partiellement.13

- Toute manipulation des rampes et robinets doit se faire avec des compresses imprégnées d’un antiseptique adapté (alcool à 70° par exemple).11.20.21.22

- Un bouchon stérile doit être systématiquement mis en place à chaque ouverture d’un robinet.20

Pose et maintien du cathéter

- Utiliser un pansement stérile, transparent et semi-perméable afin de permettre la surveillance visuelle du point d’insertion.11.13.22

- Vérifier régulièrement l’adhérence, l’étanchéité et la propreté du pansement. Le changer dès qu’il est souillé, décollé ou humide.11.20

- Remplacer tout cathéter posé dans un contexte d’urgence si les règles d’asepsie n’ont pas pu être respectées..22

- Contrairement aux anciennes pratiques, le remplacement systématique du CVP toutes les 96 heures n’est plus recommandé. Les recommandations de la société française d’hygiène hospitalière (SF2H) sont désormais d’effectuer un retrait uniquement sur critères cliniques et cela ne doit être envisagé qu’en cas de complications.1.17.21.22

Changement des tubulures

Les tubulures doivent être changées :13.20.22

- Toutes les 96 heures pour les perfusions standards.

- Après l’administration de produits sanguins labiles.

- Après toute chimiothérapie.

- Chaque jour en cas de nutrition parentérale ou de perfusion de solutions lipidiques.

- Dans les 12 heures suivant l’administration de propofol.

- Après la pose d’un nouveau cathéter.

Information et implication du patient

- Informer le patient (et/ou ses proches) des signes évocateurs d’infection ou de complications et de l’importance de les signaler rapidement.20.23

- Expliquer les objectifs de surveillance et les précautions à respecter pendant la durée du cathétérisme.20

Lésions nerveuses liées à la pose d’une voie veineuse périphérique

Définition

Une lésion nerveuse correspond à une atteinte directe ou indirecte d’un nerf, survenant notamment lors de la pose d’un cathéter veineux périphérique. Elle peut entraîner des douleurs vives, des sensations anormales (paresthésies), une perte de sensibilité, voire une altération motrice de la zone innervée. Ce type de complication, bien que rare, peut avoir des conséquences fonctionnelles importantes si elle n’est pas détectée rapidement.

Signes et symptômes

La douleur d’origine neurogène liée à une lésion du nerf peut se manifester dès la pose ou dans les heures qui suivent. Elle se traduit par :

- une hypersensibilité au toucher ou à la mobilisation.

- une sensation de brûlure ou de décharge électrique,

- des picotements (paresthésies),

- des engourdissements,

- une douleur irradiant le long du membre,

Conduite à tenir

En présence de signes évocateurs douleur aiguë de type brûlure, picotements, engourdissement), le cathéter doit être retiré afin de prévenir des dommages neurologiques. Il est impératif d’informer rapidement le médecin pour évaluer la nécessité d’un examen complémentaire (notamment neurologique) et adapter la prise en charge. Une traçabilité complète de l’événement doit être assurée dans le dossier de soins.

Prévention

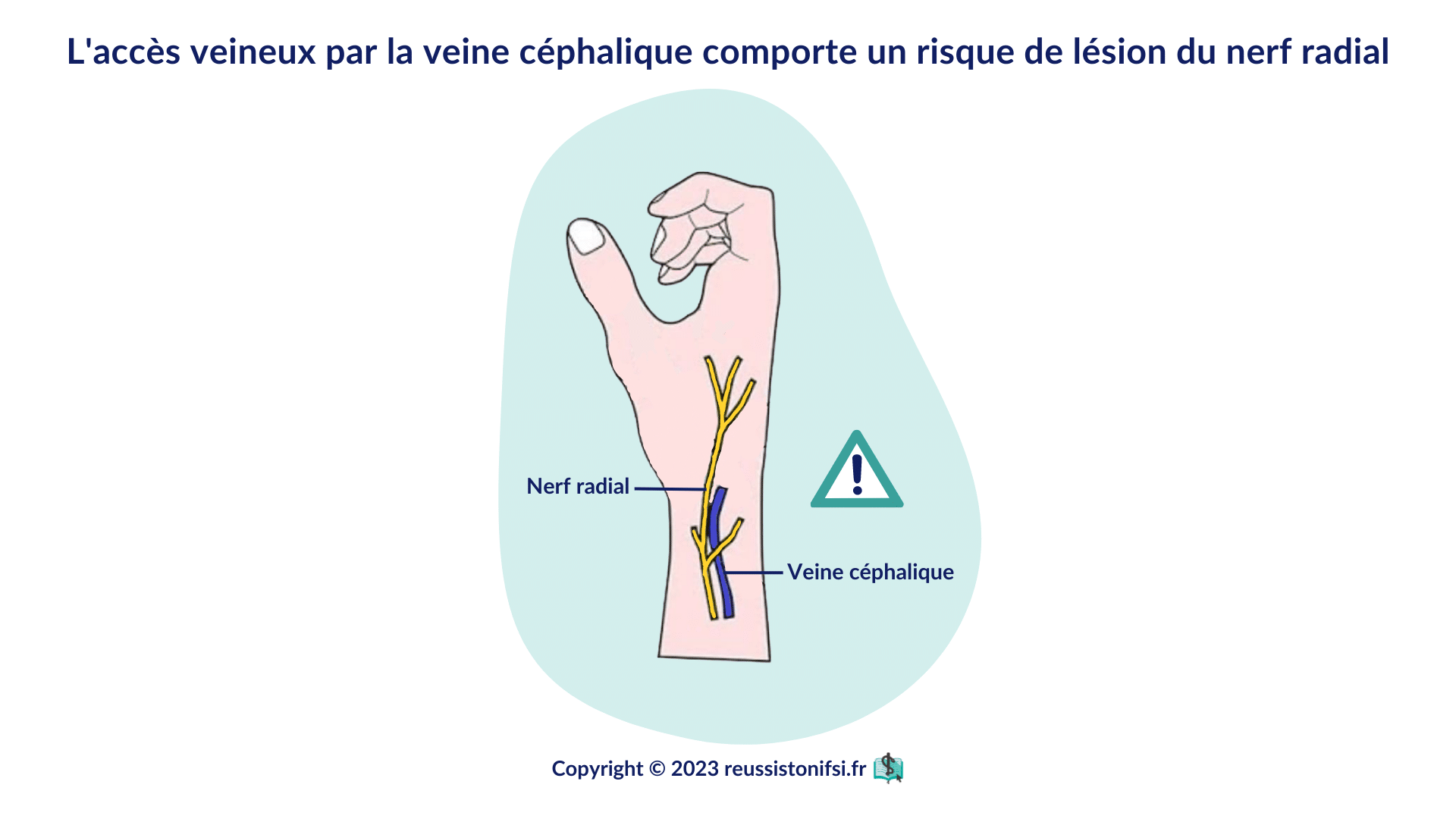

Prévenir les lésions nerveuses lors de la pose d’un cathéter veineux périphérique peut s’avérer complexe, en raison de la proximité anatomique entre veines et nerfs et de la variabilité interindividuelle de leur disposition. Toutefois, certaines zones anatomiques sont reconnues comme étant à risque accru de lésion nerveuse, et doivent être abordées avec une vigilance particulière :

- La veine céphalique au niveau du poignet : à proximité du nerf radial.

- La face palmaire du poignet : à proximité du nerf médian.

- Les plis du coude (creux du coude) : également à risque de lésion du nerf médian.

Dans la mesure du possible, il est recommandé de privilégier des sites d’insertion à moindre risque et de procéder avec douceur lors de la ponction, en restant attentif/attentive aux réactions du patient (douleur vive, paresthésies). Toute plainte évocatrice doit conduire à une réévaluation immédiate du geste.

Surveillances et soins au quotidien

La surveillance d’une voie veineuse périphérique fait partie du rôle propre infirmier.24 Elle vise à prévenir les complications, garantir l’efficacité du traitement et assurer le confort du patient. Pour cela, des gestes simples, mais rigoureux, doivent être répétés tout au long du port du dispositif, depuis son insertion jusqu’à son retrait.

Évaluation clinique quotidienne

Chaque jour, le/la professionnel(le) de santé doit : 7.8

- Inspecter le site d’insertion : rougeur, œdème, chaleur, douleur, écoulement ou tout autre signe d’infection ou d’inflammation.

- Vérifier la perméabilité de la voie : reflux veineux, absence de résistance à l’injection, débit conforme à la prescription.

- Contrôler l’intégrité du dispositif : pansement propre et adhérent, tubulure non coudée, robinets et raccords sécurisés.

- Rechercher les signes de complications : veinite, thrombose, extravasation, infection locale ou systémique, lésions nerveuses.

- Évaluer la pertinence du maintien du cathéter en lien avec l’équipe médicale (besoin thérapeutique, voie inactive depuis plus de 24 heures, complications…).13.21.22.23

Maintenance du dispositif

- Changer le pansement s’il est souillé, décollé ou humide.

- Effectuer un rinçage pulsé après chaque injection, toute suspicion de reflux sanguin, ou au moins une fois toutes les 12 heures.22

- Utiliser 10 mL de NaCl 0,9 % entre deux médicaments.

- Utiliser 20 mL après des produits visqueux (nutrition parentérale, sang…).

- Observer le site toutes les 8 à 12 heures, voire toutes les heures si perfusion continue.21

- Ne pas déconnecter sans raison : maintenir la continuité de la perfusion sauf indication clinique.

Traçabilité et documentation

Consigner dans le dossier de soins : 1.23

- La date et l’heure de pose du cathéter.

- La surveillance clinique quotidienne (présence/absence de signes infectieux ou inflammatoires).

- La date et le motif de retrait, en lien avec les observations et décisions cliniques.

- (L’échelle MADDOX, outil d’évaluation locale du site d’insertion, peut être utilisé pour homogénéiser les pratiques.)

Retrait du dispositif

Le cathéter doit être retiré :21

- Dès qu’il n’est plus utilisé ou justifié cliniquement.22

- En présence de signes inflammatoires ou infectieux (rougeur, douleur, fièvre…).

- En cas de phlébite, extravasation ou toute complication avérée.

- Sur prescription ou protocole, si un autre dispositif est plus adapté.

La surveillance doit se poursuivre au moins 48 heures après retrait, notamment pour détecter une infection retardée.13.23

Éducation et implication du patient

L’implication du patient et de ses proches est essentielle :

- Expliquer les signes à surveiller (douleur, rougeur, suintement…).

- Encourager à signaler toute gêne ou modification.

- Partager le plan de soins et les indications du traitement.

La pose d’un cathéter veineux périphérique et sa maintenance ne sont jamais des gestes anodins. Au-delà des risques infectieux et mécaniques, ces actes peuvent être source de douleur et d’anxiété pour les patients. Une surveillance rigoureuse et des soins adaptés permettent de prévenir efficacement la majorité des complications, et relèvent pleinement du rôle propre infirmier.

La qualité de cette prise en charge et la sécurité du patient reposent sur la formation continue des soignant(e)s, l’application de recommandations actualisées, ainsi que le respect des protocoles institutionnels. L’éducation du patient, la traçabilité des soins et l’évaluation régulière de la pertinence du dispositif sont autant de leviers pour garantir la sécurité et le confort.

Vous voulez en savoir davantage sur la pose de cathéter ?

Vous pouvez consulter notre Guide pratique de la pose d’une voie veineuse périphérique en 6 étapes

Nous avons également plusieurs cours sur ce sujet sur la plateforme Réussis ton IFSI :

- « Pose d’une voie veineuse périphérique, traçabilité, maintenance et ablation » (UE 4.4 S1)

- « Administration d’injectables SC – IV – IM – ID » (UE 4.4 S1)

Remerciements

Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à Isabelle BATAILLE (cadre de santé et formatrice en IFSI), Marielle LABORDE (formatrice en santé), Aude PALLIER (formatrice et référente en santé), Viviane CASSOTTI (hygiéniste), Badia JABRANE (cadre de santé et directrice pédagogique).

Chez Réussis ton IFSI, nous nous engageons à proposer des contenus d’une fiabilité inégalée. En complément de l’expertise interne de notre équipe habituelle, nous valorisons l’apport de professionnel(le)s extérieur(e)s qualifié(e)s qui enrichit nos articles de perspectives nouvelles et essentielles.

Sources

- Université de Limoges « Thèse : Risque infectieux associé aux cathéters veineux périphériques : mise en place d’une stratégie de surveillance et d’amélioration des pratiques dans un CHU » 25/03/2021

- Haute Autorité de Santé « Flash sécurité patient – Cathéters et infections associées aux soins : trop longtemps il restera, une infection tu risqueras » 15/11/2023

- Société Française de Médecine d’Urgence « Échec de pose à la première tentative et analyse des pratiques en lien avec les CATHéters veineux périphériques aux urgences. » 15/05/2024

- Olivier Mimoz, Anne Debonne, Audrey Glanard, Olivia Keita Perse, Jean-Christophe Lucet, Best practice in the use of peripheral venous catheters: A consensus from French experts, Infectious Diseases Now, Volume 54, Issue 5, 2024, 104923, ISSN 2666-9919, https://doi.org/10.1016/j.idnow.2024.104923.

- Maki, D. G., Kluger, D. M., & Crnich, C. J. (2006). The risk of bloodstream infection in adults with different intravascular devices: a systematic review of 200 published prospective studies. Mayo Clinic proceedings, 81(9), 1159–1171. https://doi.org/10.4065/81.9.1159

- MSD Manuals « Comment poser une voie intraveineuse périphérique » 07/2023

- CIPAS Université Jean Monnet « Évaluation de la gestion des cathéters veineux périphériques » 03/11/2024

- Presley B, Isenberg JD. Ultrasound-Guided Intravenous Access. [Updated 2023 Jul 25]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025 Jan-. Available from:

- Hôpitaux Universitaires de Genève « Extravasation de médicaments non cytotoxiques chez l’adulte » 02/09/2024

- Hôpitaux Universitaires de Genève « Extravasation de chimiothérapie : procédure de prise en charge » 14/11/2023

- Hôpitaux Universitaires de Genève « Extravasation de médicaments non-cytostatiques » 02/11/2009

- 3M « CVP : Guide appuyé par des données scientifiques » 26/09/2024

- CHUV « Cathéter veineux périphérique (PED/SCEA) » 21/01/2020

- Hôpitaux Universitaires de Genève « Technique clinique : entretien des cathéters veineux périphériques et centraux : technique du rinçage en mode pulsé et verrou – enfants et adultes » 24/05/2024

- Office québécois de la langue française « Grand dictionnaire terminologique – Thrombose veineuse profonde » mise à jour 2014

- Centre national de ressources textuelles et lexicales « Définition : PHLÉBITE » consulté le 27/04/2024

- MSD « Thrombose veineuse superficielle » 12/2023

- GAVeCeLT « Guide ERPIUP – European Recommendations for Peripheral Intravenous Catheters » 2021

- OMEDIT Île-de-France « Bon usage des dispositifs médicaux. Prévenir les embolies gazeuses sur abord vasculaire » 24/01/2019

- Haute Autorité de Santé « Prévention des infections liées aux cathéters veineux périphériques » novembre 2005

- Mimoz, O., Debonne, A., Glanard, A., Keita Perse, O., & Lucet, J. C. (2024). Best practice in the use of peripheral venous catheters: A consensus from French experts. Infectious diseases now, 54(5), 104923. https://doi.org/10.1016/j.idnow.2024.104923

- Société Française d’Hygiène Hospitalière « Recommandations pour la prévention des infections associées aux cathéters périphériques vasculaires et sous-cutanés »

- Judy Thompson, Marlene M. Steinheiser, J. Blake Hotchkiss, James Davis, Michelle DeVries, Katie Frate, Robert Helm, Chris W. Jungkans, Swapna Kakani, Sean Lau, Karen Lindell, Kristen McNiff Landrum, Karen A. McQuillan, DJ Shannon, Lorelle Wuerz, Stephanie Pitts; Standards of Care for Peripheral Intravenous Catheters: Evidence-Based Expert Consensus. Journal of the Association for Vascular Access 1 September 2024; 29 (3): 15–26. doi: https://doi.org/10.2309/JAVA-D-24-00011

- Code de la santé publique « article R4311-5 »version en vigueur depuis le 26/07/2021